泉区 トップニュース社会

公開日:2020.11.26

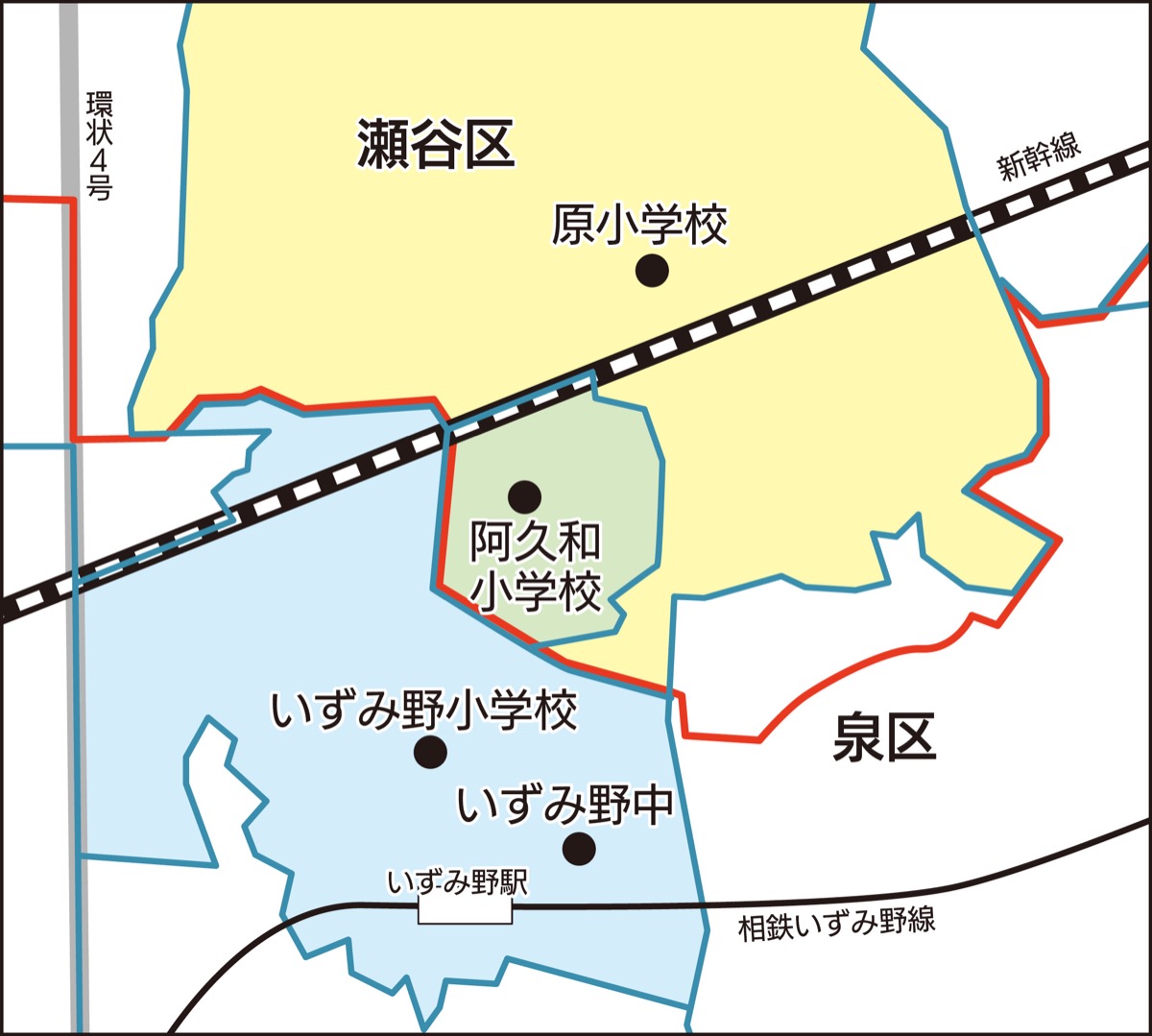

いずみ野小瀬谷区阿久和小

児童数適正化を検討へ

来年2月に部会設置

いずみ野小学校と瀬谷区の阿久和小学校が、通学区域見直しや統合などによる学校規模適正化について検討していることが分かった。来年2月をめどに、保護者・地域・学校の関係者からなる検討部会が設置され、今後の方向性を約1年かけて議論していく。

横浜市では児童数や学級数の観点から、各学年2〜4学級の学校を「適正規模校」として位置づけ。いわゆる1クラス学年が存在する、学校全体で11学級以下の小学校は「小規模校」として、市では規模の適正化の対象としている。

6年後に11学級の予測

いずみ野小は今年5月時点で一般学級の児童数が313人で、学級数は12。個別支援学級の児童が8人いる。市教育委員会が住民基本台帳などを元に予測した推計では、2026年度には11学級の小規模校になるとされている。

一方で阿久和小は今年5月時点で一般学級の児童数69人、個別支援級の児童が16人。各学年1学級のみの小規模校で、市内最少。先述の推計でも今後同様の状態が継続する見込みとされている。また両校とも、中学校の学区はいずみ野中学校(泉区)となっている。

こうした状況から市教委では今後、この2校を対象にして学校規模の適正化を進めていく方針を固めた。

学区見直し困難なら統合も

具体的には両校の保護者・地域・学校の代表者20人程度で構成される、検討部会を来年2月をめどに設置。メンバーには両校校長のほか、PTA(阿久和小での名称はAHK)の会長ら、学区に当たる和泉北部連合自治会/阿久和南部連合自治会からは4人ずつが入る予定だ。議論の期間は1年程度を見込んでいる。

検討部会ではまず、両校の通学区域の見直しによって阿久和小の児童数を増やせるか検討する。ただし見直しが困難だったり、学区変更しても小規模状態の解消が難しいと判断した場合、両校の学校統合も可能性に入れて検討していく。

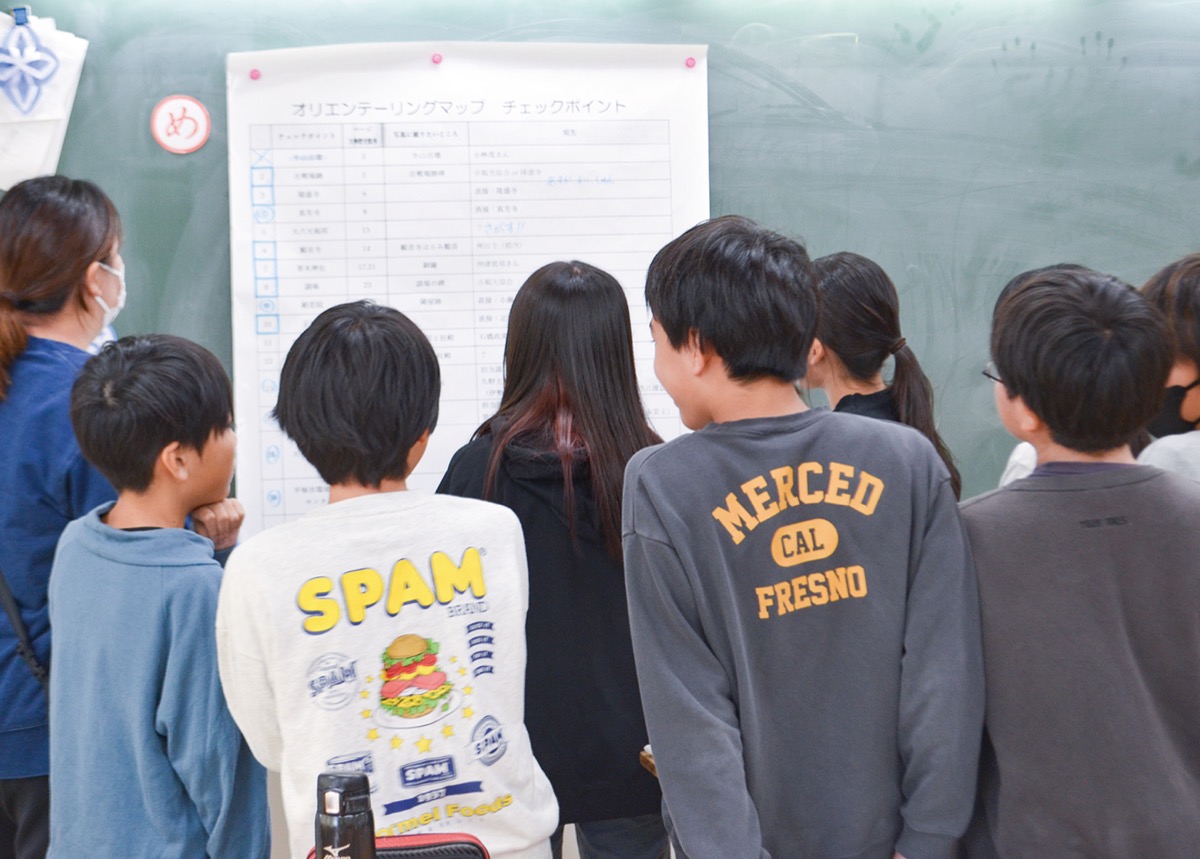

説明会に約60人

市教委では「まずは保護者や地域の方への説明が第一」と、11月17日に阿久和小、18日にいずみ野小で地元説明会を開いた。日中と夜の2回ずつ実施され、いずみ野小では合計59人、阿久和小は合計31人が参加した。

いずみ野小で昼間に開催された回には、保護者や地域住民など36人が出席。いずみ野小の校長・副校長も同席した。

学校計画課の担当者は冒頭で「学校の統合は決まっていない」と明言。その上で両校の児童数・学級数の現状や今後の見通し、小規模校となった際の利点と欠点、また児童数が増え学年にクラスが複数あることによる様々なメリットが説明された。

参加者からの質疑応答では「大きな規模になったからといって必ずしも良くなるとは言えないのでは」「学区見直しや統合で通学距離が長くなる児童への支援はあるのか」といった意見が寄せられた。

このほかには区をまたぐ検討となることから、瀬谷区阿久和東にある原小学校と阿久和小の間での学区調整や統合を行うべきではとの声も上がった。阿久和小の北側にある原小は現在児童数が900人を超え、市内でも7番目に多い児童を抱えている。

説明会に参加したいずみ野小PTA会長の伊原暁さんは各校の状況を踏まえた検討の流れに一定の理解を示したうえで「原小についての説明が資料になかったのは疑問。あらゆる可能性を提示してほしかった」と注文を付けた。

説明会での質問やそれに対する回答などは、12月中には市教委のHP上に公開されるほか、両校学区の地域に配布される予定。

ピックアップ

意見広告・議会報告

泉区 トップニュースの新着記事

コラム

求人特集

外部リンク

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!