小田原・箱根・湯河原・真鶴 トップニュース文化

公開日:2023.08.12

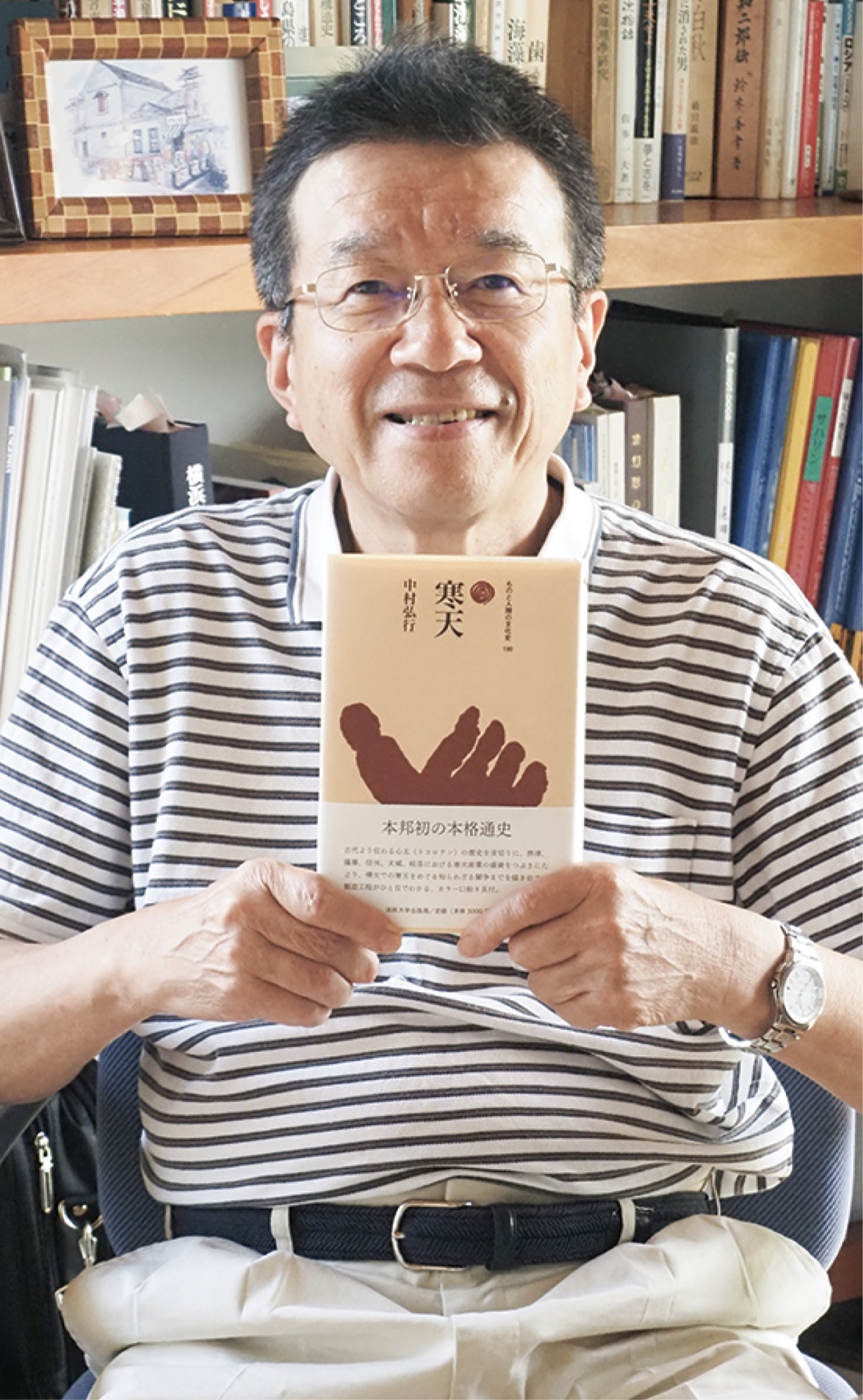

真鶴町中村弘行さん

寒天の歴史1冊に

「ものと人間の文化史」で執筆

真鶴町在住で寒天研究家として活動する中村弘行さん(71)が、法政大学出版局による『ものと人間の文化史』の最新刊として『寒天』を7月24日に発行した(四半版上製3300円)。江戸時代に日本で発明された「寒天」の通史を1冊にまとめた。

『ものと人間の文化史』は文化の基礎をなす人間と「もの」とのかかわりを、暮らしを通じて歴史を捉え直す叢書で、1968年から現在までに「船」「塩」など190巻を発行。今回の「寒天」は誰もが知る食品である一方、その歴史はほとんど知られていないことから企画された。

きっかけは寒天橋

中村さんは、全国でも珍しい寒天を専門とする研究家で小田原短期大学食物栄養学科で39年間教員を務めた経験を持つ。2015年に伊豆半島の寒天橋の見学に行き、その由来に興味を持った。伊豆半島で採れる寒天の材料の海藻・テングサが橋を通って運ばれた説や寒天工場があったという説があり、「何が真実なのか」と研究をスタートした。

国会図書館のデジタルコレクションなどを活用し、調べていくと、明治初期に7年間、伊豆で寒天製造が行われていたことがわかった。地域資源を活用した振興事業だったが、国の金融政策で運営会社が銀行業を始めるにあたり、わずかな期間で終了した。その名残として、橋などに寒天の名称等が残ったという。中村さんは「寒天にますます興味が沸いた」と研究にのめり込んでいった。

全国の産業地訪ねて

寒天の発明に関する文献をはじめ、薩摩、信州など各地の寒天産業の盛衰も現地を歩き調べ上げ、サハリンの日本人寒天遺跡も訪ねた。伊豆新聞などで寒天に関する連載や小田原短期大学のHP上で公開された書籍が目に留まり、昨年、法政大学出版局から執筆依頼を受けたという。実は、編集者が寒天を特産品とする長野県の出身者。「『寒天をずっとテーマにしたかった』との熱意に打たれた」と話す。

これまでの研究を振り返りながら316頁にわたりまとめた渾身の1冊。中村さんは「日本人による保存食の発明。そこにある庶民の知恵と葛藤の歴史をぜひ知ってほしい」と話している。

ピックアップ

意見広告・議会報告

小田原・箱根・湯河原・真鶴 トップニュースの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!