中区・西区・南区 コラム

公開日:2025.02.06

本牧 気まぐれ歴史散歩 87

『保土ケ谷礫層』

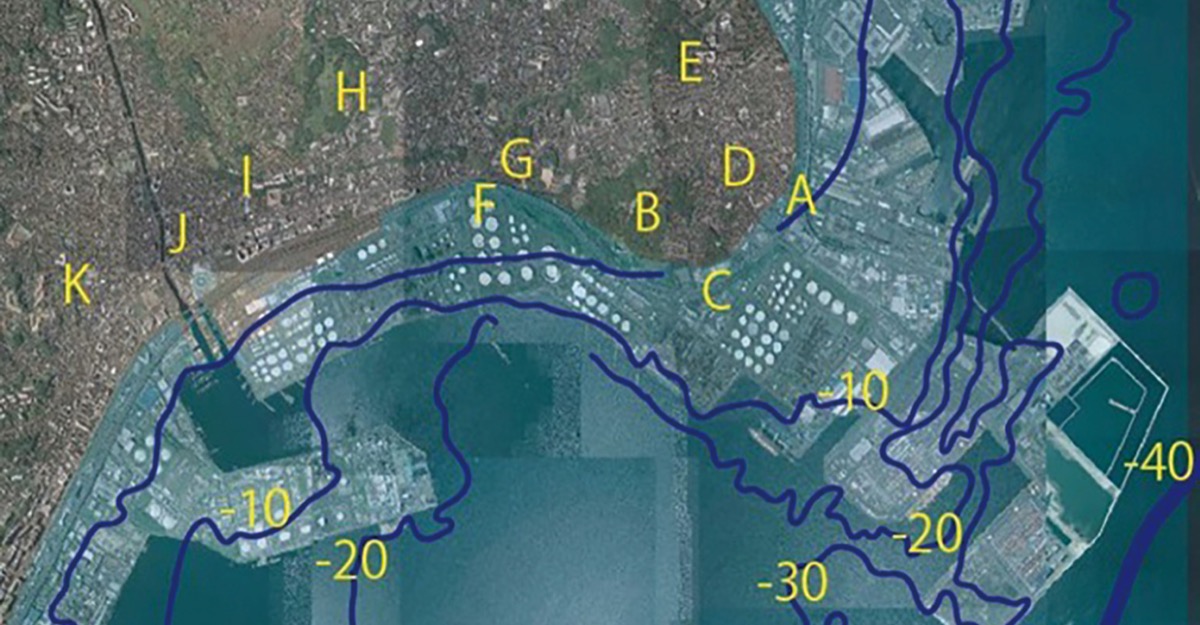

八聖殿が建つ八王子の丘から間門までの、もとの海岸線には高さ20m程度の崖が4つ連なっています。本牧市民公園にある崖は現在も地層が観察できる横浜市内でも貴重な場所です。この崖は海食崖(かいしょくがい)といい、万年単位で浪の浸食を受けて出来たとされています。崖の中腹には縞模様のように凸凹の礫層(小石で出来た地層)があります。この礫層はおよそ100万〜200万年前に形成されたもの...とのことです。

本牧の崖には、頭頂部のやや下にも凸凹の礫層があります。これは保土ケ谷礫層と呼ばれ、保土ケ谷区の陣ケ下渓谷から繋がっているそうです。約50万年かけて相模川が多摩川方面から現在の茅ヶ崎市・平塚市の市境へと流路を変えていく過程で、本牧あたりが河口となった17・18万年に堆積したもの...と考えられているそうです。

もちろん、現在の日本列島の形となるずっと前の話であり、気が遠くなるような太古の話となります。また凸凹部分は不整合面と呼ばれ、地上で風化した地表が海底に沈み、その上に新たな土砂が積もることで保存された凸凹面です。不整合面が2つあるということは、この崖は少なくとも2回は海底に沈み、現在を含め3回地表に現れたということになります。計り知れない地球の歴史には、ただただ驚くばかりです。

このまま、この崖の下を歩いていきたいと思います。

(文/横浜市八聖殿館長 相澤竜次)

ピックアップ

意見広告・議会報告

中区・西区・南区 コラムの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!