中区・西区・南区 コラム

公開日:2020.12.17

本牧 気まぐれ歴史散歩 40

豊かな漁場だった南本牧ふ頭

本牧は江戸時代には豊かな漁場として栄えました。本牧で獲られた新鮮な魚介類は、押送船と呼ばれる高速運搬船の櫓を交代で漕ぎ続け、翌朝までに江戸日本橋の魚河岸に運ばれました。そして当時から世界最大級の都市だった江戸の人々の食生活を支えました。

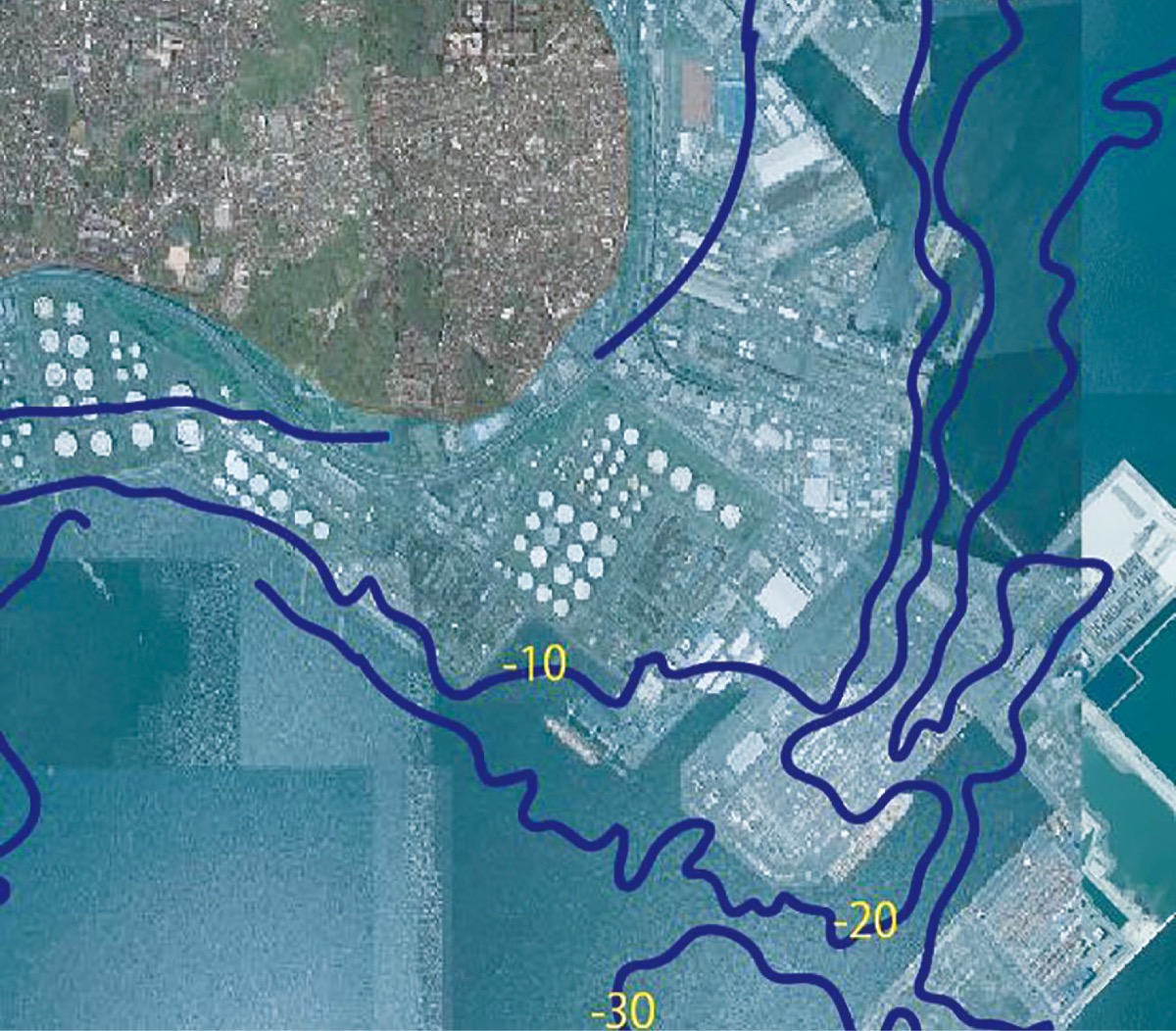

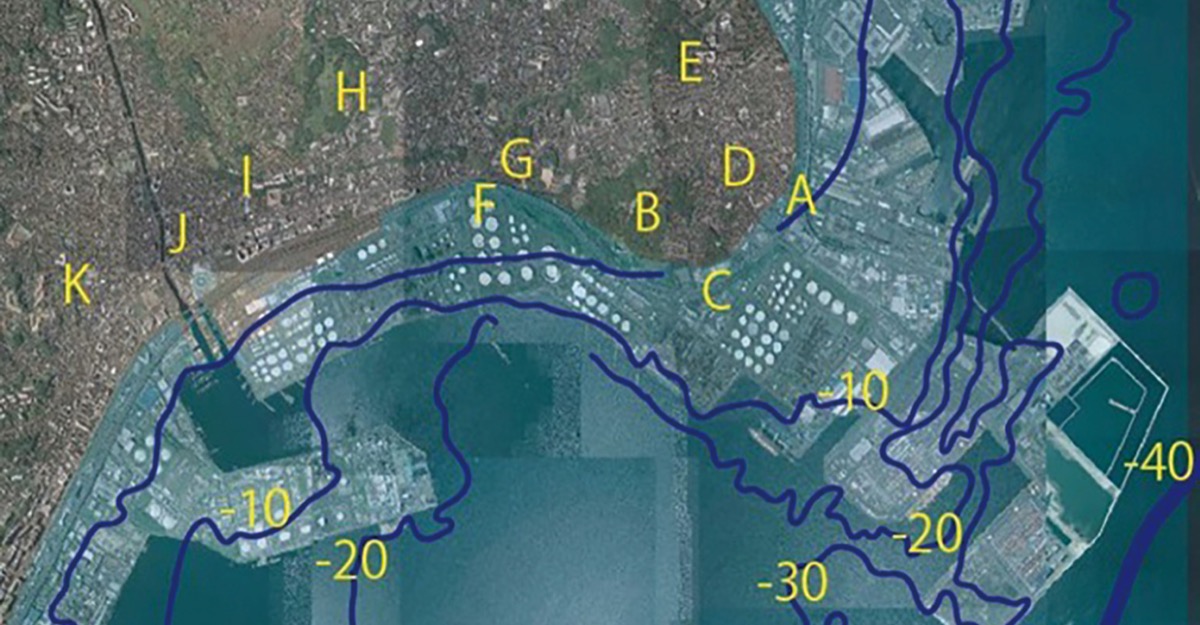

八聖殿が建つ本牧岬の地先となる海底には「根」と呼ばれる岩礁が広がっていました。浅瀬で海底の地形も複雑な根だったことから、潮流は複雑となり、航行の難所でもありました。しかし、日の光も届いて海藻も生育する根には、身を守り、卵を産むために、小さな魚が集まりました。するとその小魚を狙う魚が集まり、さらにはその魚を狙う大物の魚も集まりました。本牧の漁師は、潮流も複雑な海域で船を操り道具を工夫しながら、海の恵みである魚介類・海藻を捕りました。GPSも魚群探知機も無い時代、陸にある山や目印を見ながら、自分の位置が海上のどこなのかを把握し、複雑な海底の地形も理解して、季節ごとに、どの根のどの場所にどんな魚や貝などがいるのかを判断し漁をしました。

現在の埋立地は、浅瀬で安定した岩盤であった根の上に沿って造られています。かつての海底の地形と現在の埋立地を重ねると、そのことが良くわかります。南本牧ふ頭を眺めたとき、かつて漁師がそこで活躍していた姿も思い浮かべてみてください。次回は、このまま、もう少し南本牧ふ頭を歩いていこうと思います。(文・横浜市八聖殿館長 相澤竜次)

ピックアップ

意見広告・議会報告

中区・西区・南区 コラムの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!