横須賀・三浦 ピックアップ(PR)

公開日:2021.11.19

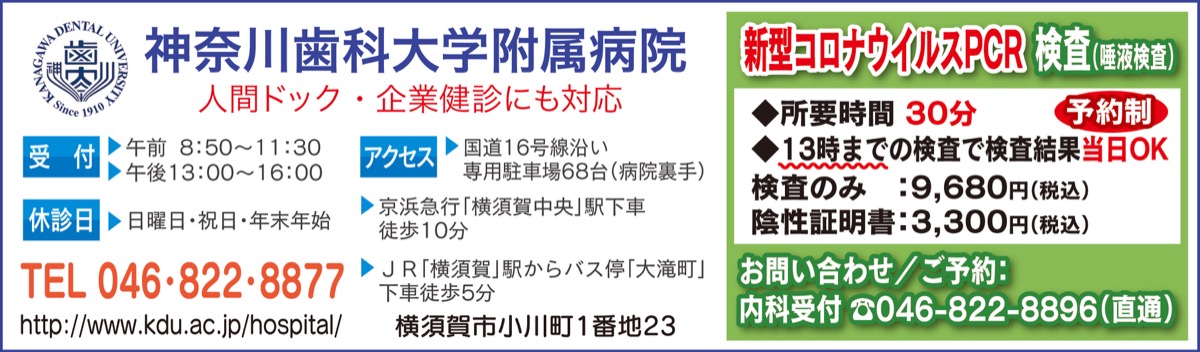

神奈川歯科大附属病院

腎臓の変化をMRIで見抜く

腎臓の病気は自覚症状が現れにくい。「沈黙の臓器」とも呼ばれており、無症状のまま病気を悪化させてしまうケースが少なくない。ところが最近になって腎臓を可視化する技術が著しく進化しているという。

慢性腎臓病は8人にひとりが罹患している国民病。放置しておくと将来的に人工透析に至るリスクがある。糖尿病、高血圧などが主な原因で、貧血、狭心症、骨粗しょう症などを合併する。慢性腎臓病による高リン血症の悪化は寿命と逆相関しており、腎臓が寿命を左右するともいえる。定期的な通院と食事、睡眠、運動、そして血圧管理が大切になる。

そんな腎臓病の診断に有用なのがMRI検査だ。「腎臓の酸素濃度や腎血流量を可視化できる」と神奈川歯科大学附属病院 腎臓内科の橋本逹夫教授=写真。カラー診断画像を患者に見せることで生活習慣を見直すきっかけにしてもらうほか、塩分摂取量、尿蛋白、蛋白質摂取量など腎機能に影響を与える項目を多角的に判断する。

同院腎臓内科では「透析導入を遅らせる診療」を第一にしている。腎臓専門医、管理栄養士、そして看護師の多職種がワンチームで患者を全面サポート。わずかな変化を見逃さない診断、楽しく食べて治す工夫、睡眠の質と運動習慣指導、社会保障の活用で支援する。

神奈川歯科大学附属病院

-

横須賀市小川町1-23

TEL:046-822-8877

ピックアップ

意見広告・議会報告

横須賀・三浦 ピックアップ(PR)の新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!