戸塚区・泉区 コラム

公開日:2025.05.01

第115話 〜江戸から近代へ:その【2】郵便事業への展開〜

とつか歴史探訪

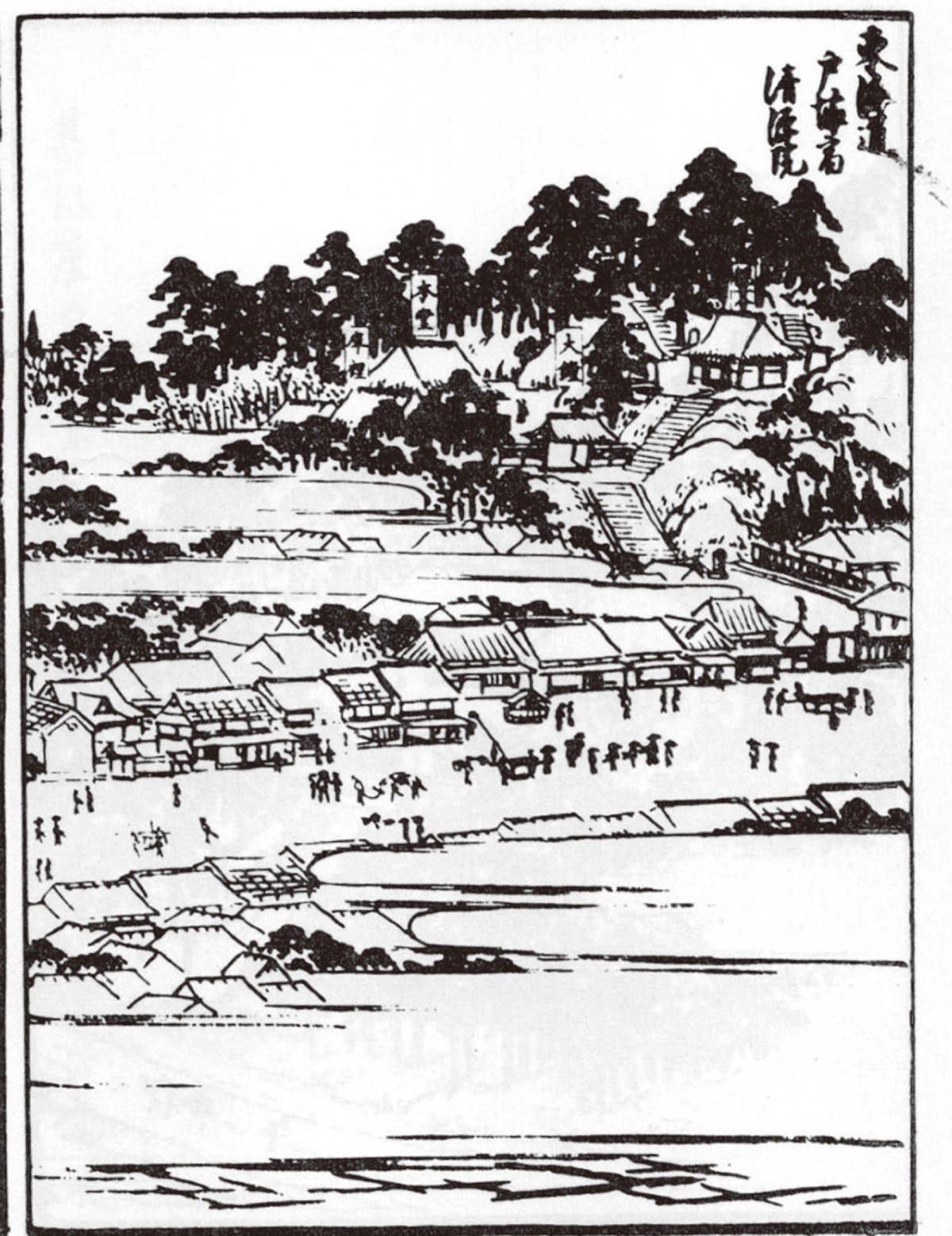

戸塚郵便局前の歩道に「内田本陣跡」と書かれた「歴史案内板」が立っていますが、どう言うことなのでしょうか。

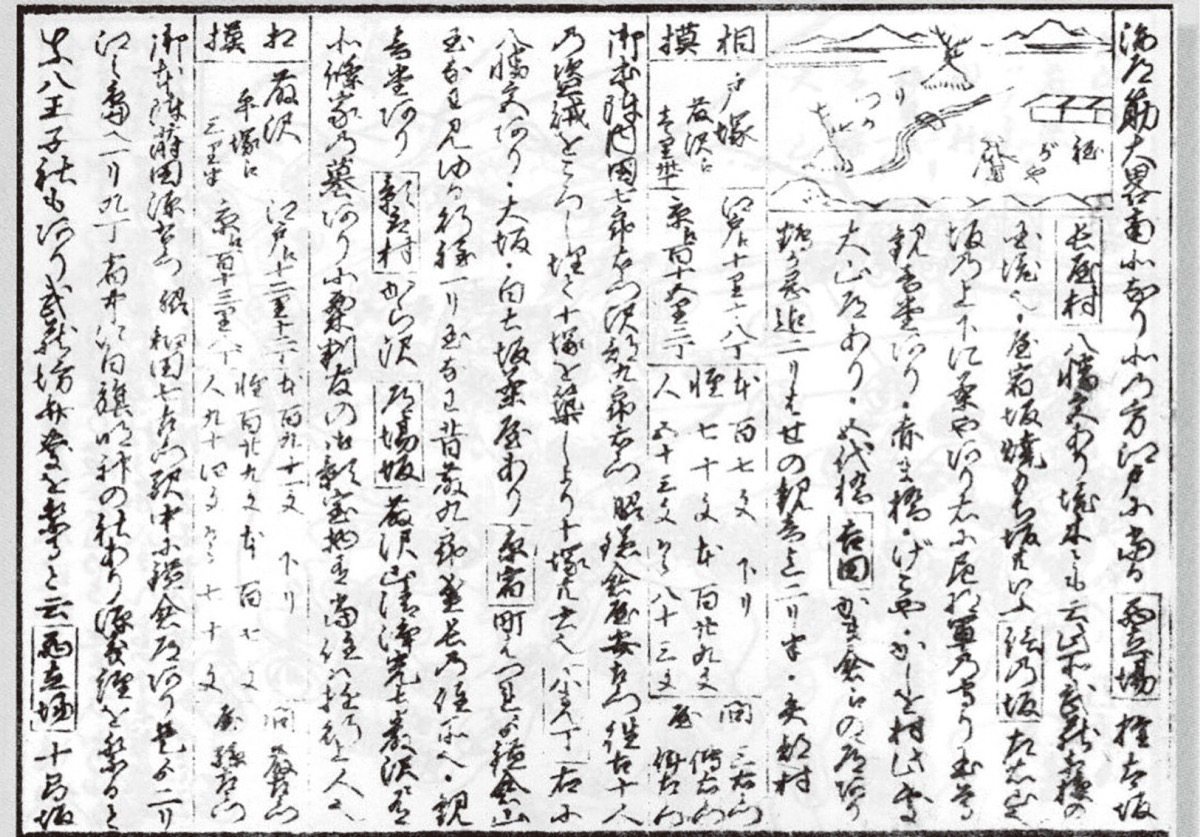

明治元年(1868)、新政府の組織体制を示した政体書発布に伴い、行政部門の中に駅逓局が新設され、駅逓(交通運輸と郵便)に関する一切の事務を直接政府の手で扱うことになりました。翌2年、前島密が駅逓権正に任命されると、彼はヨーロッパの郵便制度に倣い「灯台・電信役所」を設け、郵便切手の発行などを行い、またモールス印刷機を輸入して貯金・為替業務も始めるなど郵便業務に関係するあらゆるものを積極的に採用しました。

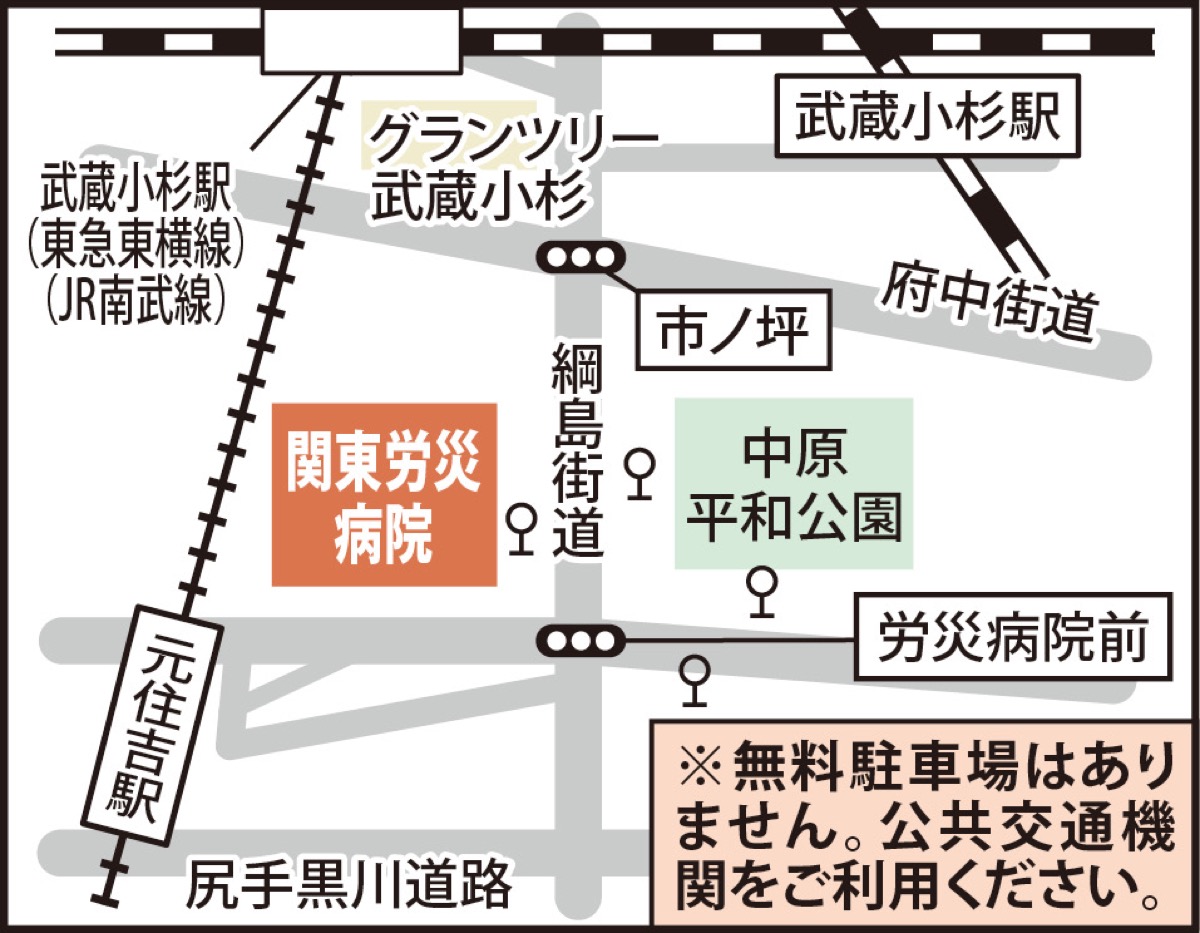

明治4(1871)年には郵便制度が官営となり、9月1日戸塚に郵便局が設けられましたが郵便物の集配は、当初は伝馬所(旧問屋場)で取り扱っていました。しかしこの制度は伝馬所が廃止されるのに伴い「手紙の民間輸送」も禁止され、半官半民の陸運会社に託されました。すなわち、陸運会社は人や荷物の輸送のほか、郵便にも関与する機関となったわけです。

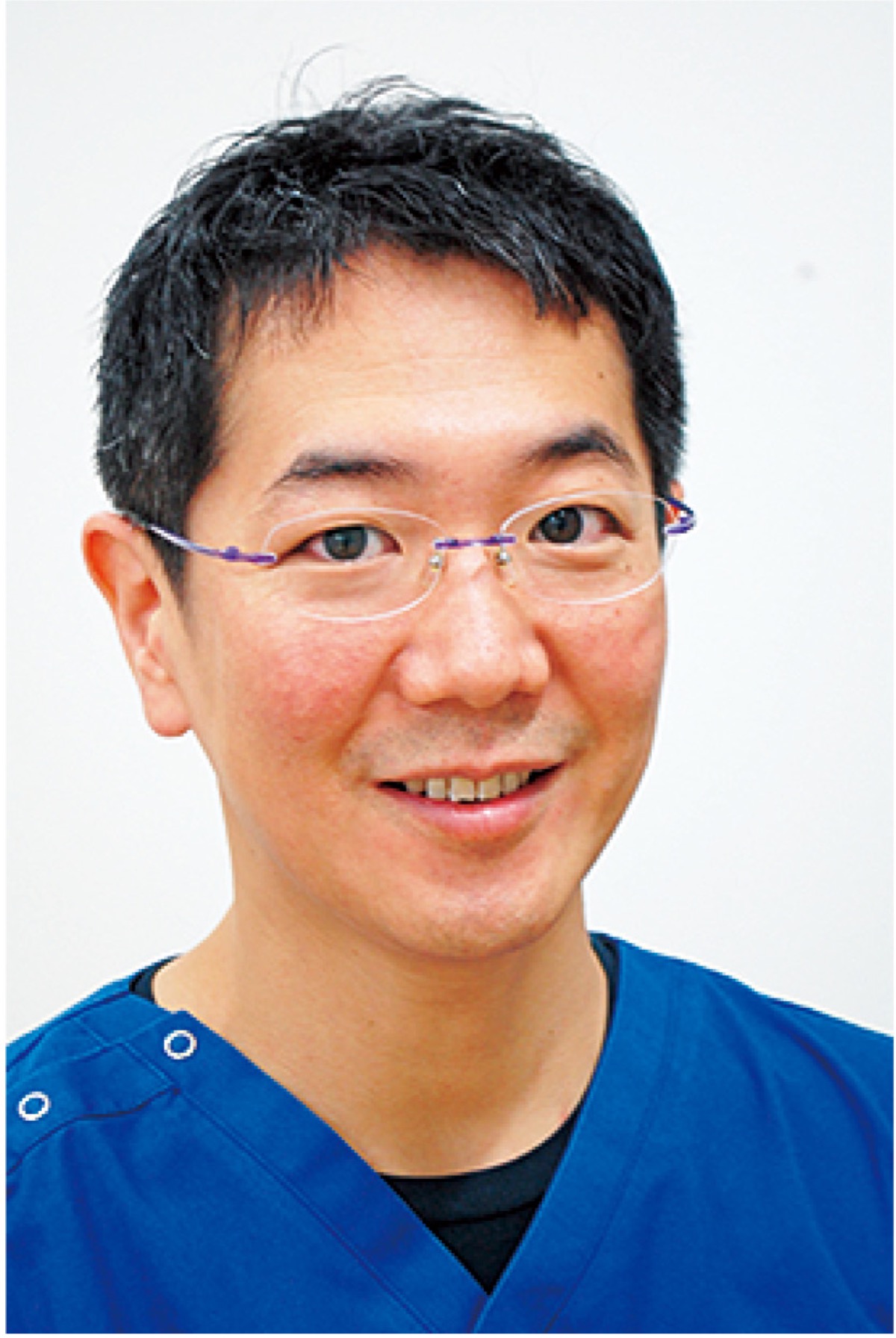

当初の郵便取扱人は、戸塚宿問屋役であった中出多兵衛が仰せつかりましたが、明治11(1878)年7月には中出に代わって内田本陣の末裔である内田善六が6等郵便取扱人となり、その後明治13(1880)年には4等郵便局、同14年には3等郵便局へと、郵便の取扱量の増加に応じて格が上がっていきました。戸塚宿問屋場跡にあった郵便局は昭和の時代に現在の戸塚郵便局に移転し今になっています。

ピックアップ

意見広告・議会報告

戸塚区・泉区 コラムの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!