戸塚区・泉区 コラム

公開日:2025.06.12

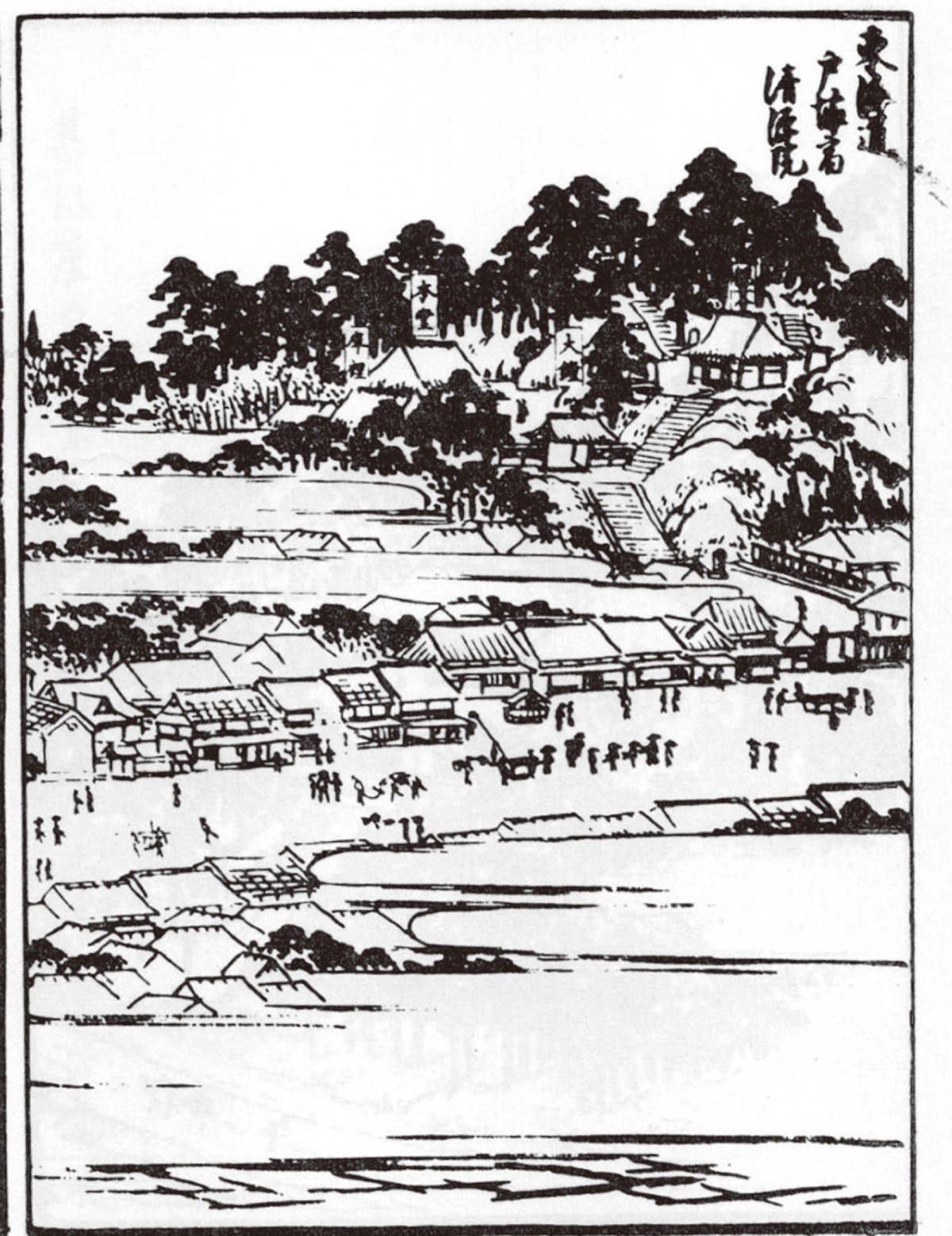

第116話 〜江戸から近代へ:その【3】交通事業への展開〜

とつか歴史探訪

郵便物は、明治4(1871)年頃から馬車で送達されていたようです。人手の荷車も明治10(1877)年頃を頂点に多用されていましたが、その後徐々に馬力荷車に代わっていきました。

一方陸運会社では明治5(1872)年の書上に人力車の言葉がすでに使用されていました。この頃になると戸塚駅にも人力車が出現していて、発明されてから2〜3年で急速に普及したことが分かります。人力車は明治時代がその全盛期で、大正に入って自動車の普及が進むと徐々に衰退し、昭和になるとその影を失いました。

横浜へ絹糸を運ぶ重要な道であった長後街道はトンネルの開削が完成した大正3(1914)年に、成宮鶴吉が乗合馬車を走らせました。トンネル内は水が染み出てきて傘をさすことがあったということです。大正9(1920)年にはその乗合馬車の権利は鶴屋自動車に譲られて、乗合自動車(バス)の運行が開始されました。

同時期、中川地区に相沢自動車店がバスを運行。翌年武相自動車が弘明寺を中心にバスを運行し始めます。さらに2年後には現・南区から引越坂を経て現・戸塚区旭町通りまでバスを運行しました。

戦時体制に入ると、陸運統制令に基づく鉄道省通牒により強制統合が進められ、神奈川県では横浜市・相模・地区外という3ブロックに分けられました。

その結果、横浜市内は横浜市営バスが運行。相模地区(戸塚・鎌倉)と地区外(県央部・藤沢・伊勢原)は神奈川中央乗合自動車(現・神奈中バス)が運行する体制になりました。

早い時期に宿場からの展開を図った戸塚は周辺地域にも及びますが、後発である市営バスとは相容れない独自のバス運行となり、どこか横浜市内中央とは異なる独自の風土をかもし出すことになったのかも知れません。

ピックアップ

意見広告・議会報告

戸塚区・泉区 コラムの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!