戸塚区・泉区 コラム

公開日:2025.06.19

セカンドシーズン 連載【7】

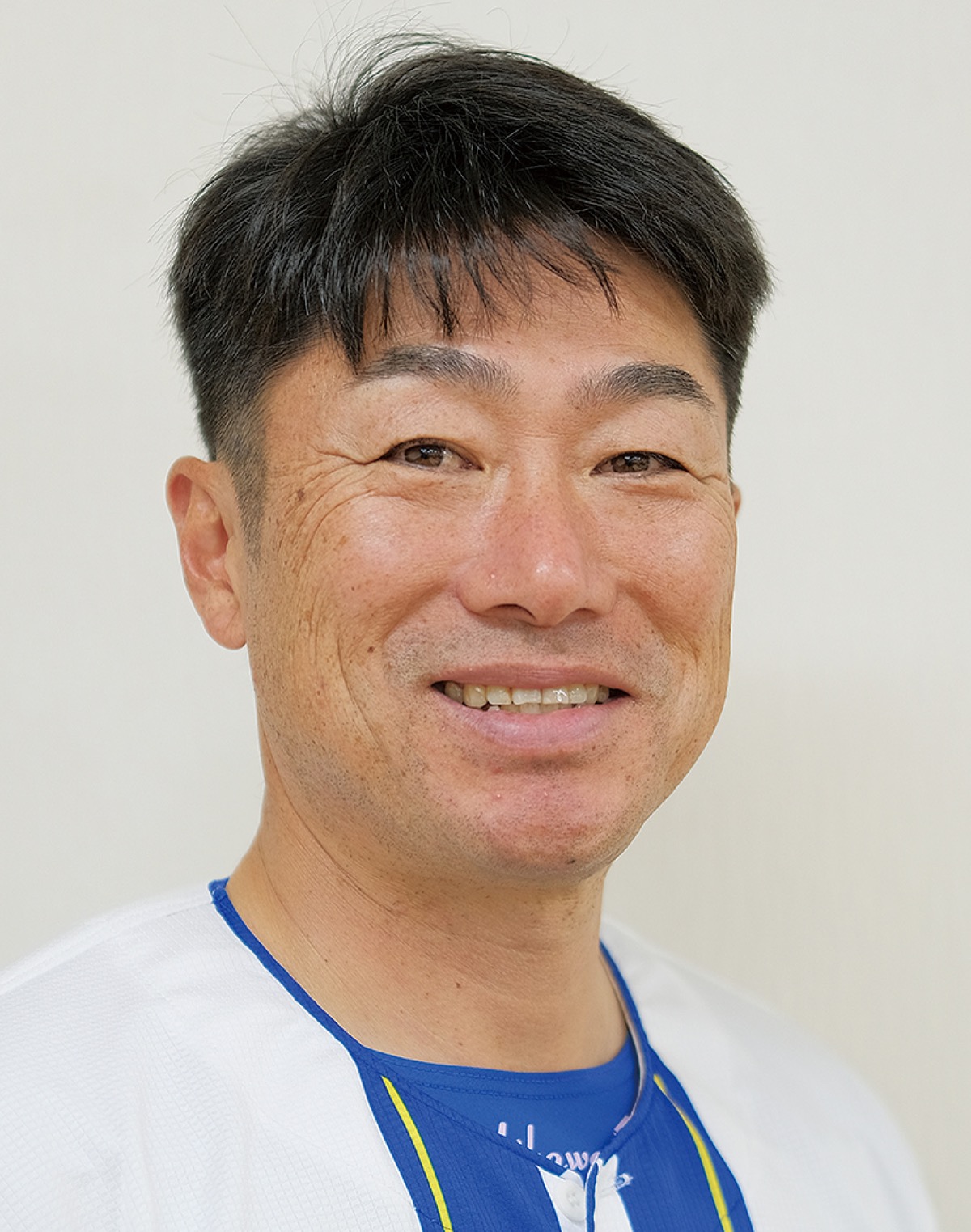

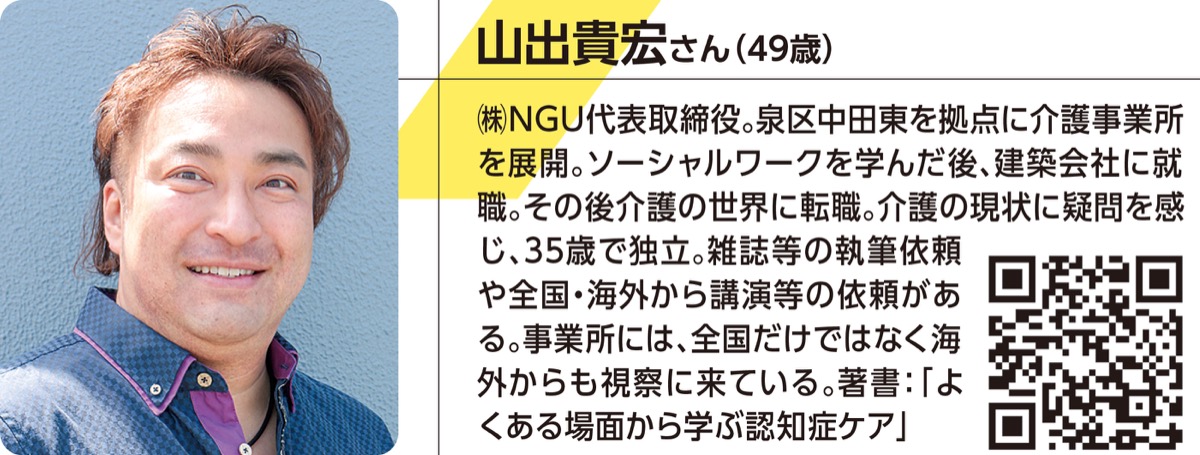

介護の「本質」考えてみませんか

「認知症に関して【2】認知症のイメージII」

前回、認知症に対するイメージとして、【1】「何もわからなくなった人」【2】「何もできなくなった人」に触れましたので、【3】「高齢の方がなる」について書かせていただきます。

なぜ「高齢の方がなる」というイメージなのでしょうか?

これは「老化」からきているように感じます。確かに、高齢になるにつれ、当然「脳機能も老化」することで、物忘れや新しいことを覚え難いなど、若い時にはあまりなかったことが増えてしまい「認知症は高齢の方がなる」と思われがちです。

しかし、何度も書いているように認知症は「脳の病気」です。「老化」は自然現象ですので、年齢と共に「記憶し難い」「思い出し難い」と言われる「物忘れ」が増えるのは仕方がないことです。物忘れが増えると「認知症になった」ということを聞きますが、ここにも偏見があるとしか思えない現状があります。

認知症は「物忘れ」ではなく、その記憶自体が欠落してしまう病気で、日常生活に支障が出てしまう可能性がありますのでこの違いを理解してほしいと思います。

「認知症は高齢の方がなる」は間違った認識です。実際に30歳代の方でも認知症になられている方がいらっしゃいます。65歳以下で認知症を発症されると「若年(性)認知症」と言われています。現に私の飲み仲間や知り合いに「若年(性)認知症」と診断されている方が何人もいらっしゃいます。65歳以上で認知症を発症するより、若くして発症されると生活の不安が大きいはずです。

なぜなら、30〜40歳代であれば働き盛りにもかかわらず仕事を退職しなければならなかったり、お子さんの将来・家などのローン、さらには年齢が若いため発症後の生活が長いことへの不安があったりと、ご本人だけでなく家族や周りの方も先々の生活に大きな不安を感じてしまいます。

そしてこのように、若年での発症は「先の生活への不安」が大きいため、そのこと自体が「進行速度」を速めてしまう可能性が高いのです。このメカニズムを理解し、早期発見・早期受容できる環境が重要ですし、一日でも早く望ましいかかわりから「不安」や「不快(焦り)」が少しでも軽減できる生活が必要になると思います。

つづく

ピックアップ

意見広告・議会報告

戸塚区・泉区 コラムの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!