横須賀・三浦 コラム

公開日:2024.07.12

OGURIをあるく

〜小栗上野介をめぐる旅〜第7回 対馬編【1】文・写真 藤野浩章

福岡空港から地下鉄とバスを乗り継いで30分ちょっと。玄界灘の島へ向かう航路がひしめく博多港から高速船に乗った。いま九州はどこもインバウンド隆盛。アジア圏からの観光客が多く、近場の外国として人気を集めているようだ。

その中でも特筆すべきは、韓国人に根強い人気がある対馬(つしま)。あるデータによると、コロナ禍前のピーク時で対馬を訪れた観光客54万人のうち42万人が韓国人だったそう。それもそのはず、対馬から韓国は直線距離で50キロほどで、博多より近いのだ。

そんな"対馬海峡のど真ん中"という特異な立地なだけに、この国境の島には有史以来、招かれざる客も多かった。

朝鮮通信使や貿易の拠点として栄えた一方で、朝鮮半島からの襲撃、倭寇(わこう)と呼ばれた海賊の出現、秀吉の朝鮮出兵とその後始末・・・。出入りが激しい外交の矢面(やおもて)に立たされていた宋(そう)氏は、さぞかし大変だったろう。

実際、江戸時代の対馬藩では地理的な条件であまり米が収穫できなかったが、外交窓口ということで破格の10万石の扱いを受けていた。しかし幕府と朝鮮の間で板挟みになり、江戸初期には国書の偽造事件まで発生。外国からの脅威がどんどん難化していく中で、小栗忠順(ただまさ)は後に、外国への対応を一つの藩に任せておいていいのか?と深い懸念を持つことになる。

さて、高速船が到着したのは厳原(いずはら)港。ここはかつて対馬府中と呼ばれた城下町で、細長い島の南部に位置する。この港から車で10分ほどの場所に、歴代藩主が眠る墓所である万松(ばんしょう)院がある。

その一角にある34代当主・義和(よしより)の墓。彼が藩主だった時、日本を揺るがす大事件が起こる。

ピックアップ

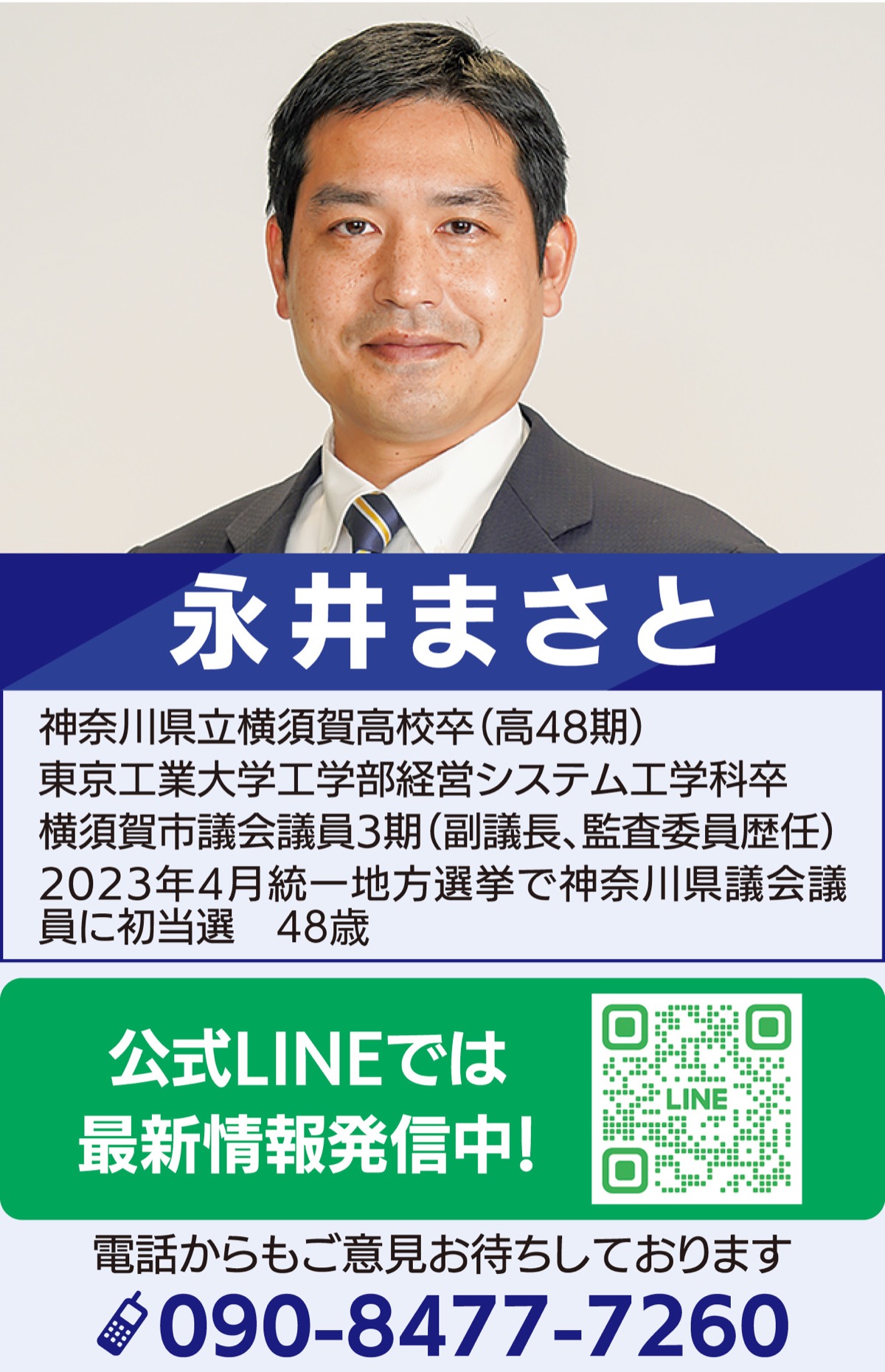

意見広告・議会報告

横須賀・三浦 コラムの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!