三浦 コラム

公開日:2021.01.08

三浦半島 草花歳時記

第15回 七草粥を代表する「ナズナ」

文・写真 金子昇

古歌「芹 なづな 御行 はこべら 仏座 すずな すずしろ これぞ七種(ななくさ)」

新しい年の初めにいち早く芽を出した若草には、強い生命力があり、これを食べることで、その生命力が自分の体にも宿ると信じられていたことから、若菜摘みの風習が生まれました。そして正月7日の朝、神にささげた後、粥に入れて食べるのが「七草粥」です。七草粥は中国から伝わったといわれていますが、日本の平安時代にも「七種粥」という宮中行事がありました。

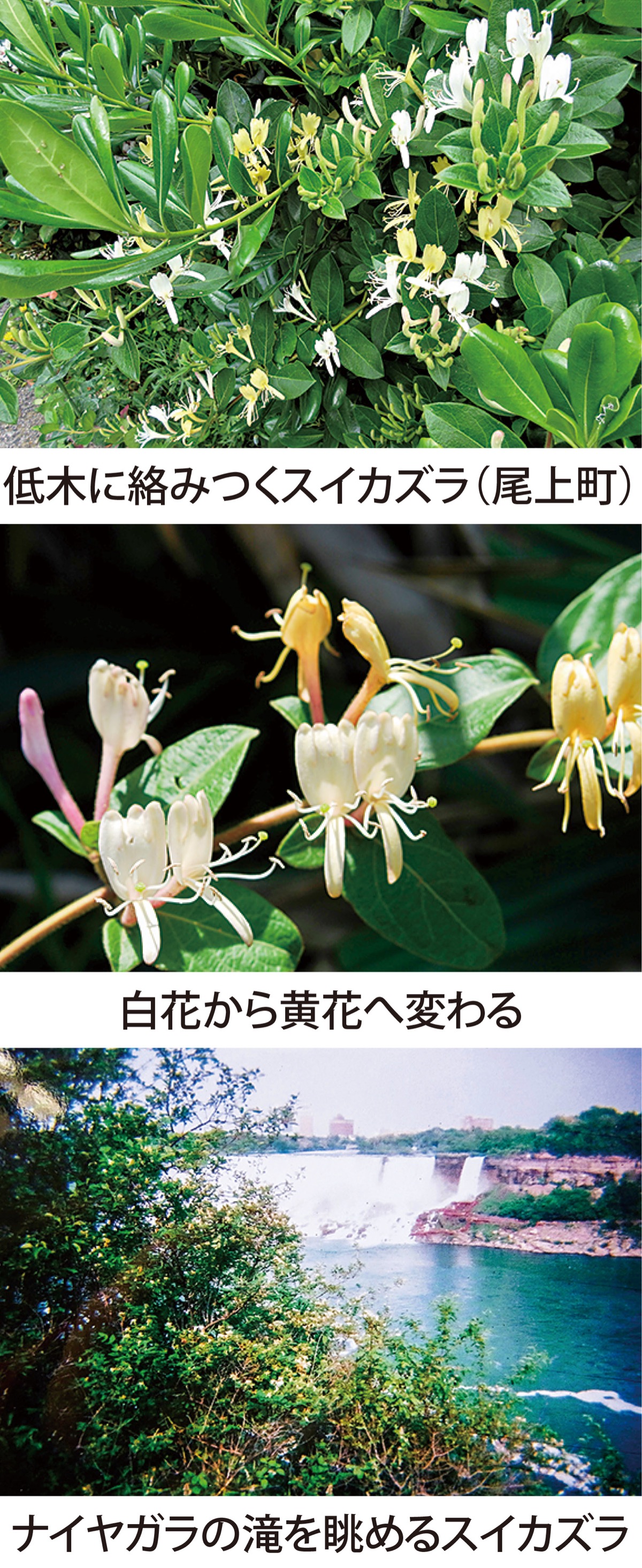

七草の中で味が最も良いのが「ナズナ」です。三浦市内の農地ではほぼ一年中見られ、寒い時期には花径がなく、平べったい葉を広げた「ロゼット」という状態になります。ロゼットは他の草にでも見られます。ロゼット状にすると、寒い風を避け冬でも光合成を行い、春になれば一気に直立の花径を伸ばし、花を咲かせることができます。

名の由来にはいろいろありますが、一つにはかわいらしいので「愛づる草」から、また漢名「薺」(なずな)を朝鮮古語では「ナジ」と発音したことからつけられました。さらに果実が三味線の撥(ばち)に似ているから別名「ペンペン草」とも。

ピックアップ

意見広告・議会報告

三浦 コラムの新着記事

コラム

求人特集

外部リンク

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!