三浦 コラム

公開日:2022.05.13

三浦半島 草花歳時記

第31回 境界木に使う「マルバウツギ」

文・写真 金子昇

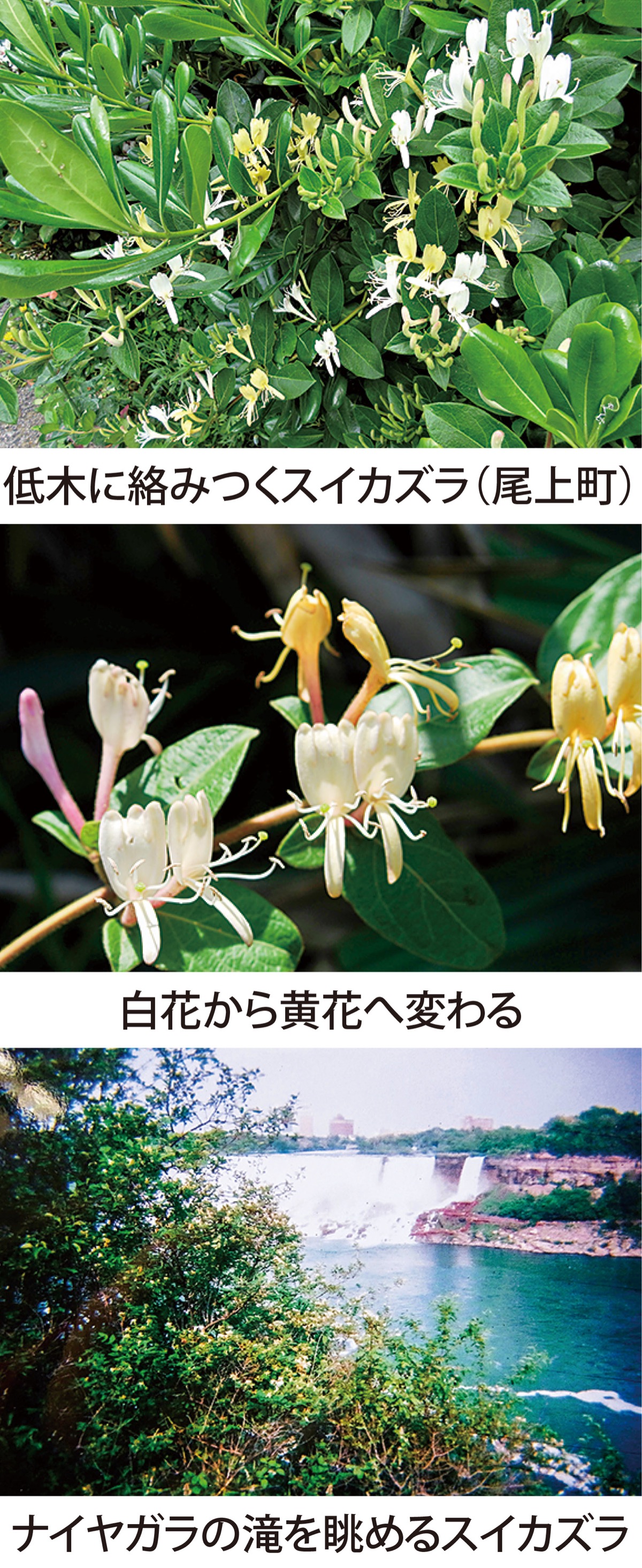

小学校唱歌「夏は来ぬ」の一節「卯の花の匂う垣根に 時鳥早も来鳴きて...」にある「卯の花」は、「ウツギ」の別名で、咲き出すと南からホトトギスがやってくるといい、江戸っ子はホトトギスの初音を聞き、初ガツオを食べて自慢したそうです。

同じ仲間で花の下の葉に柄がなく、茎を抱くようについているのは「マルバウツギ」で、三浦半島ではマルバウツギのほうが多く見られます。

ウツギの名の由来は、茎が中空のため「空木」、また「打つ木」とも言われています。ウツギの白い花は邪気を追い払う力があるとされ、現世と来世の境界木として墓地に植えられていました。また季節の境界を表す木として、夏の到来や田植えの時期の目安に利用されました。田植えが終わると稲を虫から守るため、田隅に赤飯とお神酒を供え、神聖なウツギを立てて神を迎えました。そして悪霊を抑えるために、ウツギで地面を叩いた(打った)ため、「打つ木」の語源となりました。

ピックアップ

意見広告・議会報告

三浦 コラムの新着記事

コラム

求人特集

外部リンク

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!