港北区 意見広告

公開日:2018.10.04

県政報告【14】

「てんかん」の病名を変えたい

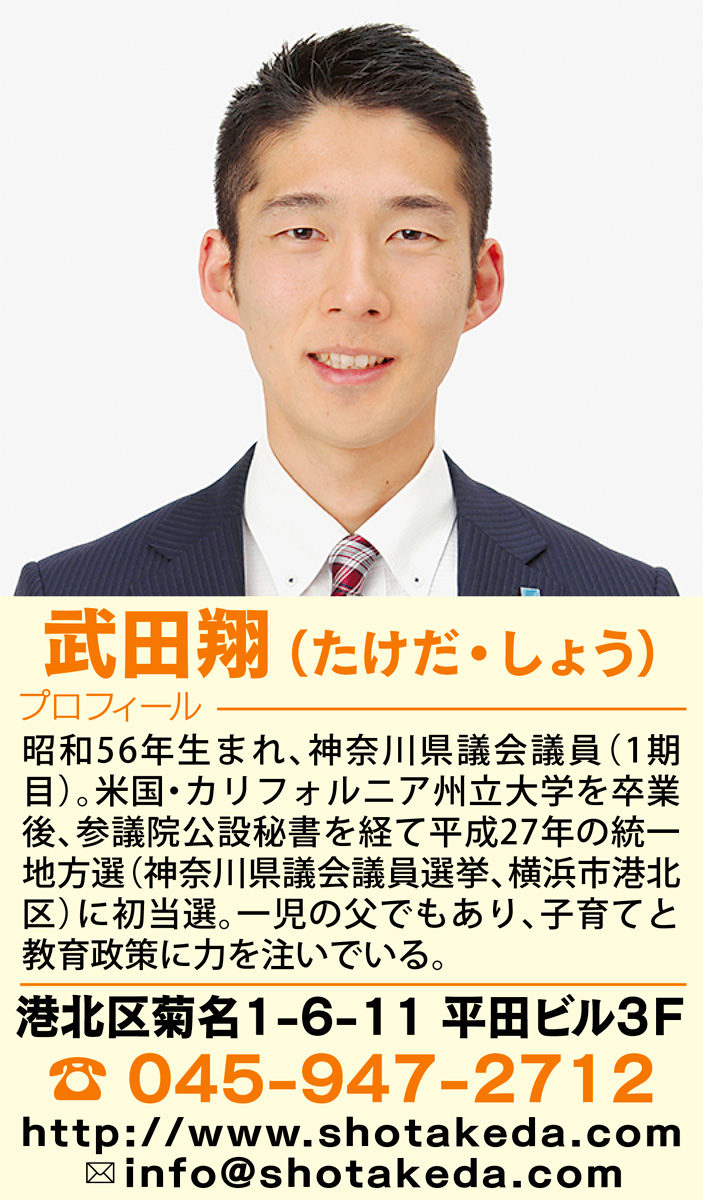

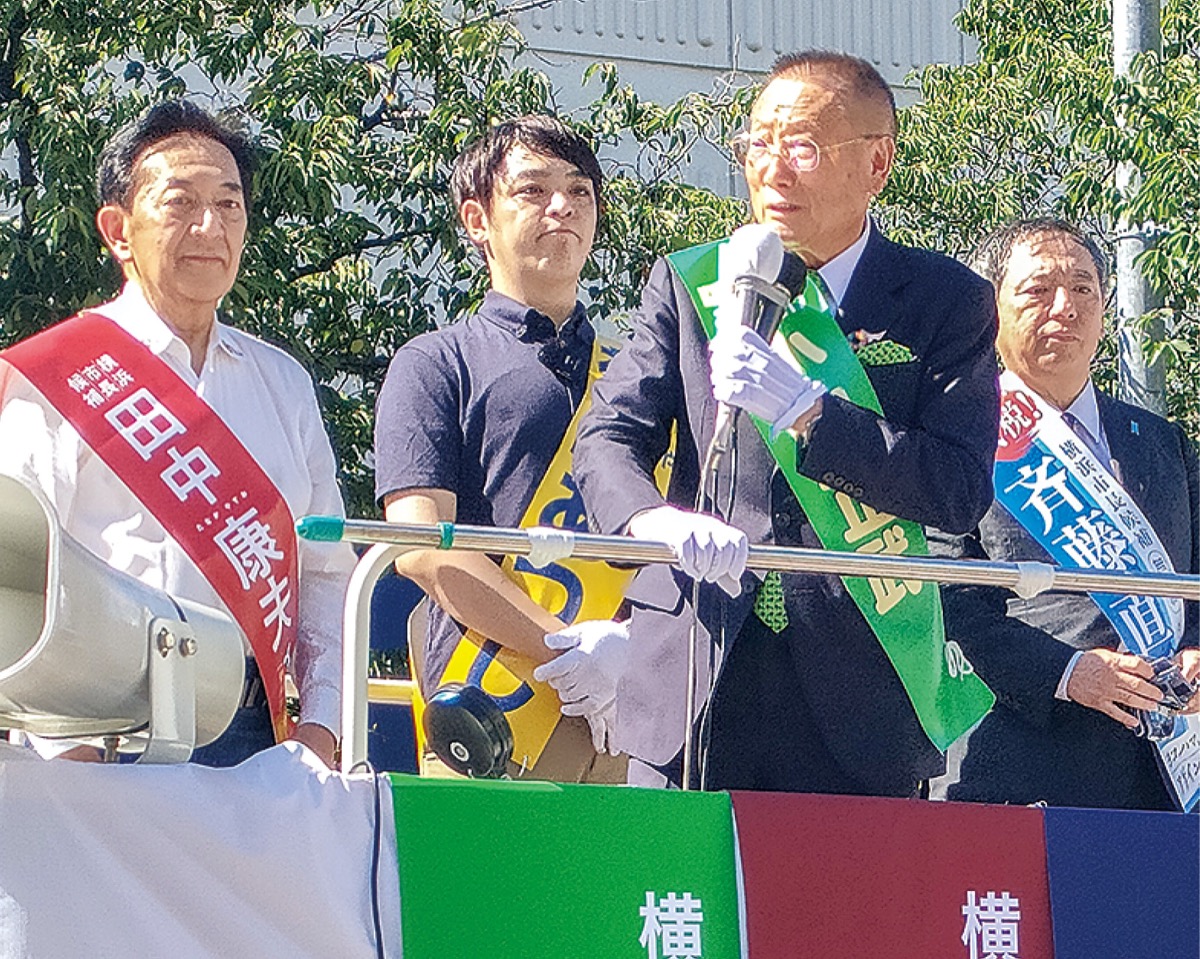

県議会議員 武田しょう

「てんかん」は、脳内の神経細胞の過剰な電気的興奮に伴って、意識障害やけいれんなどを発作的に起こす、慢性的な脳の病気です。厚生労働省の公開情報によると、乳幼児から高齢者まで、どの年齢層でも発病する可能性があり、患者の数も1000人に5人から8人、我が国全体では60万人から100万人の患者がいるとされています。

このように、「てんかん」は決して珍しくない病気であり、最近ではその治療方法も進歩し、適切な抗てんかん薬を服用することで、多くの患者は発作を抑えながら、通常の社会生活を支障なく送ることができるようになってきています。

しかし、「てんかん」の患者からは、職場や学校などで偏見の目で見られ、差別を受けることがあると聞きます。偏見や差別をなくすには、正しい知識の浸透が不可欠ですが、私は「てんかん」という病名にも原因があると考えています。

「てんかん」の「癲(てん)」の字には「精神に異常をきたす」、また「癇(かん)」の字には「怒りやすい気質」という意味があるとされています。このように否定的な意味を持つ漢字で表記されるため、近年、新聞やテレビ等でひらがな表記が広まってきたと推察します。

「成人病」は「生活習慣病」、「痴呆症」は「認知症」へと病名が変更されてきました。

「てんかん」という病気や、その患者への偏見や差別を失くしていくには、病名を変えていくことが必要であり、県としても、国に要望していくことが求められていると考えます。

武田 翔

-

横浜市港北区菊名1-6-11 平田ビル3F

TEL:045-947-2712

ピックアップ

意見広告・議会報告

港北区 意見広告の新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!