麻生区 コラム

公開日:2021.12.03

柿生文化を読む

シリーズ「鶴見川流域の中世」中世史料・資料の隠れた宝庫 恩田郷(その1)【2】文:中西望介(戦国史研究会会員・都筑橘樹研究会員)

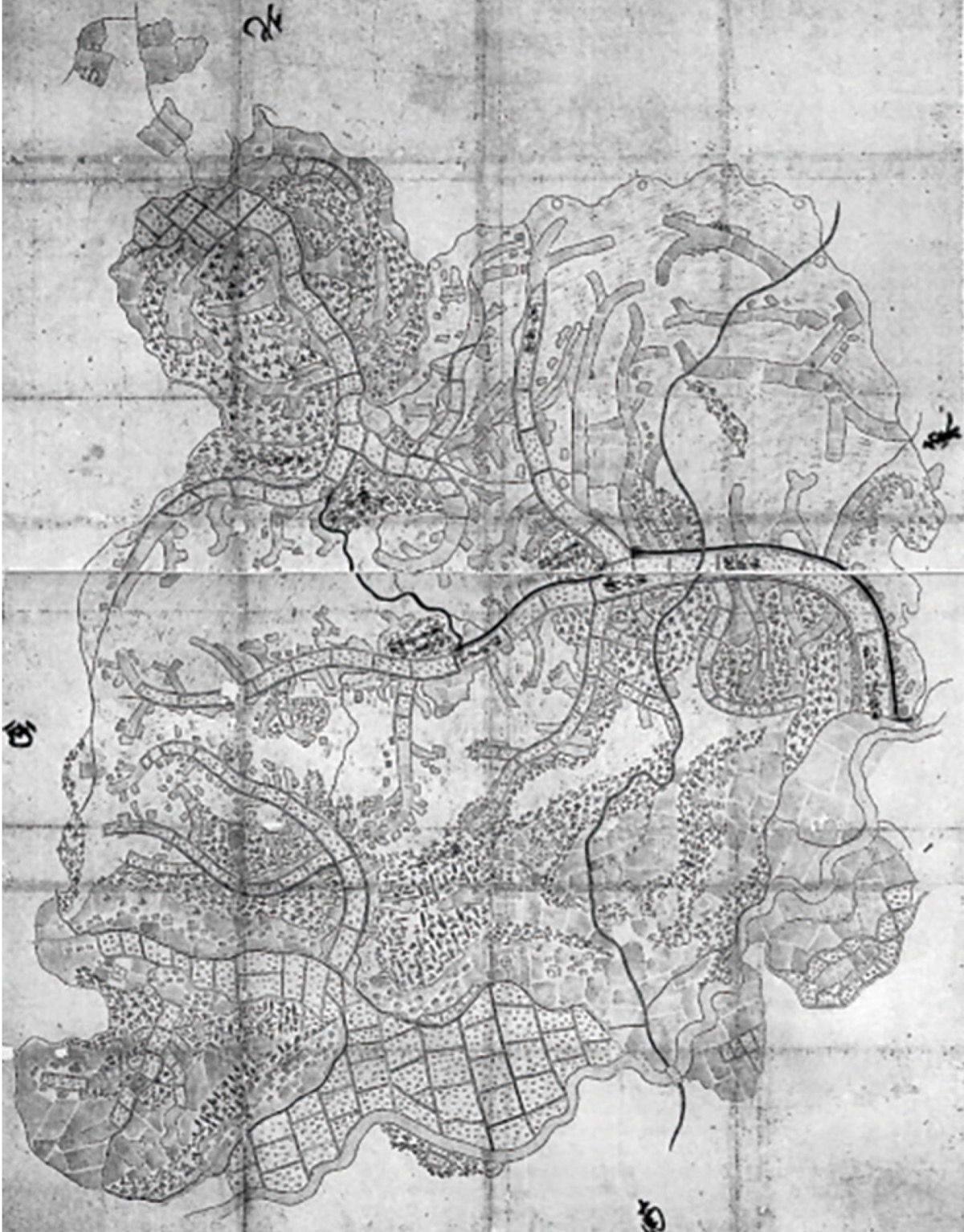

2つ目は元禄二年(1689)成合村・恩田村裁許絵図(以下元禄絵図と略)と享保五年(1720)恩田村裁許絵図(以下享保絵図と略)の2点の村絵図が残っている事である。この絵図を研究した久世辰男氏は「古地図から読む江戸時代の土地利用とその変化」において、近世以前に谷戸田の開発は限界に達し、近世前期には恩田川左岸の沖積地においても井堰灌漑による水田地帯が形成された。畑については、自然堤防・丘陵の緩斜面・谷戸奥などには中世(あるいはそれ以前)まで遡りうる伝統的な畠地が広がり、台地上部は雑木林や籔地であったと述べている。合田晶子氏は「享保5年の恩田村絵図と平成の地図を比較する」において、享保絵図と現行地図との比較研究を行って、絵図の縮尺はおよそ1500分の1で、デフォルメされておらず形が正確に描かれており、他の村々の絵図と違い現行地図にほとんどそのまま重ねることができる事を証明している。伊能地図よりも約100年前に正確な地図が作られた事は驚きである。それを証明してくれたことに感謝したい。

(つづく)

ピックアップ

意見広告・議会報告

麻生区 コラムの新着記事

コラム

求人特集

外部リンク

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!