平塚・大磯・二宮・中井 意見広告

公開日:2025.05.30

対談

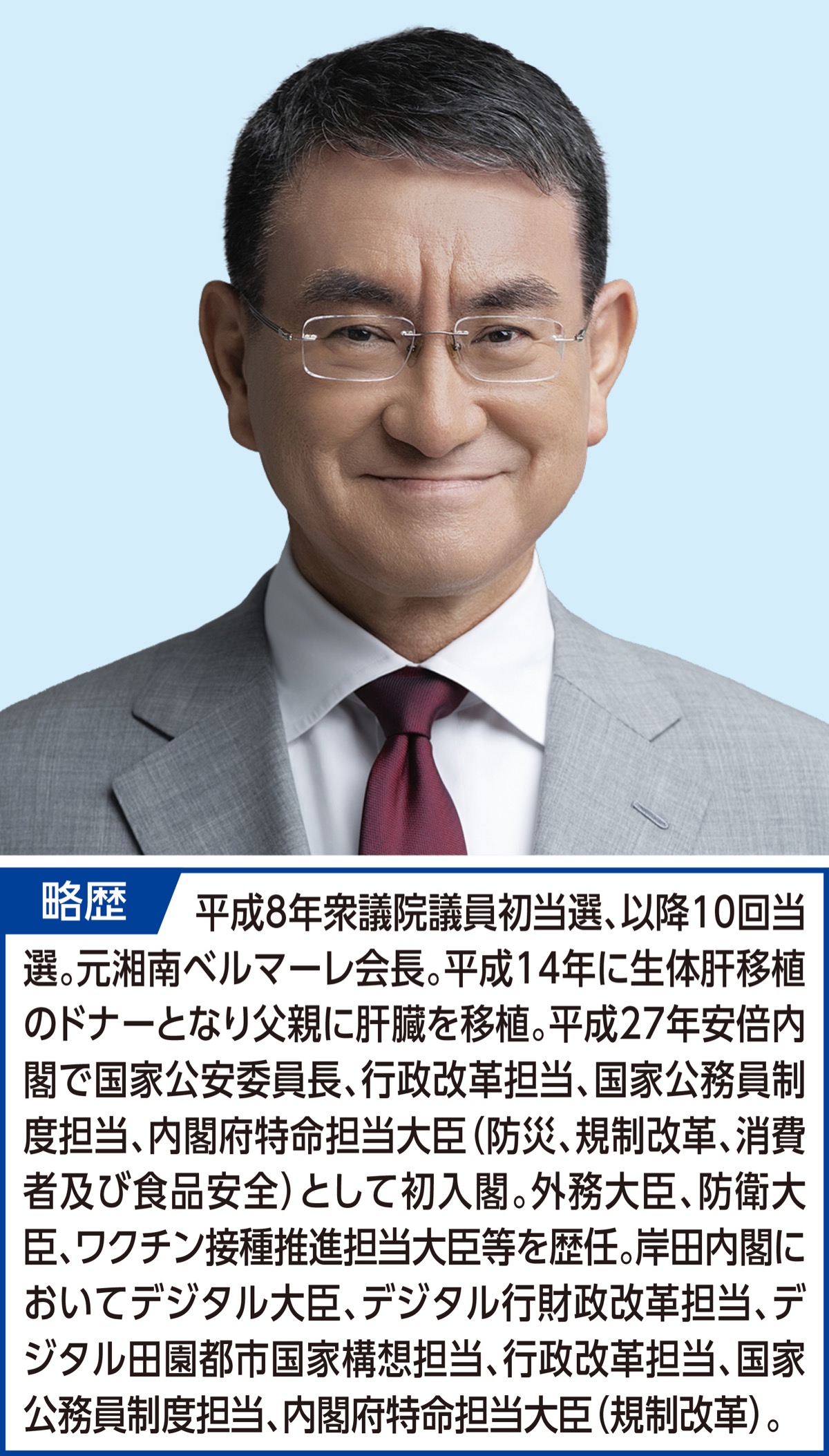

衆議院議員 河野 太郎 × 中郡第二支部長 盛 宏明

これからの年金を考える Vol. 1企画/自民党神奈川県第十五選挙区支部

日本の年金制度は大丈夫なのか。現在の課題そして、これからの年金制度についての河野太郎衆議院議員による提言を全4回にわたり特集してまいります。(聞き手 自民党中郡第二支部長 盛 宏明)

盛 河野太郎代議士は、はじめて当選したときから年金の抜本改革を訴えていました。日本の年金は2004年に大改革が行われて「100年安心」になったと言われましたが、やはり河野代議士は不十分だと主張していました。2004年の改革とはどういうものだったのでしょうか。

河野 少子高齢化の影響で年金保険料が上がり続け、一体どこまで上がるのか、みんな心配になりました。そこで年金保険料に上限を設け、それ以上は年金保険料を上げないようにしたのです。さらにそのままでは年金を維持していくことができないので、それまでは物価に合わせて引き上げていた年金額を物価上昇より1%程度、低めに引き上げていくことにして、年金財政を守ろうというのが2004年の改革です。

盛 それが「マクロ経済スライド」と言われる仕組みですね。それで年金は安定したのでしょうか。

河野 残念ながらそうなりませんでした。予定では毎年、物価上昇よりも1%ずつ年金額の上昇が抑えられるので、実質的な年金額は目減りすることになっていました。ところが2004年以降デフレが続き、そもそも物価が上がりませんでした。物価が1%上がっていないのに年金額を1%抑えると年金額が下がってしまうので、「マクロ経済スライド」が発動できず、年金は払いすぎの状態が続いてしまいました。

盛 河野代議士は2004年からマクロ経済スライドではなく、制度を抜本改正するべきだと訴えていました。

河野 日本の年金制度は、前の世代の年金を次の世代が年金保険料として負担する賦課方式と呼ばれる制度になっています。人口構成がピラミッド型だと次の世代の人数が前の世代よりも多くなるので、賦課方式だと小さな負担で大きな年金を支払うことができます。だから日本で年金をスタートしたときには安定した年金制度だったのです。しかし、少子高齢化が続き、日本の人口構成が逆ピラミッド型になってしまいました。

盛 少子化で次の世代の人口が前の世代よりも少なくなる時代に、賦課方式の年金は安定しないのではないでしょうか。

河野 少子化の時代には、自分が現役の間に将来の自分の年金を積み立てる積立方式の年金が有効です。

盛 賦課方式から積立方式に移行するために、現役世代が前の世代の年金を負担するのをやめて自分の年金のための積立を始めると、今、まさに年金を受け取っている人の年金の財源は誰が負担することになるのでしょうか。

河野 それは国が超長期の国債を発行して一時、肩代わりすることになります。償還期間を長くするのは、この移行期間の負担を一つの世代に集中させないようにするためです。

盛 若い世代の皆さんの中には、公的年金はあてにできないし、NISAやiDeCoがあるから、公的年金はいらないという声もあります。

河野 残念ながら年金制度が信頼されていないとそういう声も出てきます。しかし自分が何歳まで生きるか誰にもわからないわけですから、NISAにしても一体いくらあれば十分なのか、わかりません。やはり亡くなるまで保障が続く公的年金でないと長寿のリスクをカバーすることはできません。また自分でやるから大丈夫と言いながら、ついつい、自分の積立を先延ばししてしまうことはよくあります。長寿のリスクと怠惰のリスクを考えるとやはり公的年金は必要です。また、公的年金には障害年金や遺族年金もあります。公的年金に加えて、NISAやiDeCoがあれば更に安心ということだと思います。

河野太郎事務所

-

平塚市八重咲町26-8

TEL:0463-20-2001

ピックアップ

意見広告・議会報告

平塚・大磯・二宮・中井 意見広告の新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!