神奈川区 トップニュース社会

公開日:2024.11.28

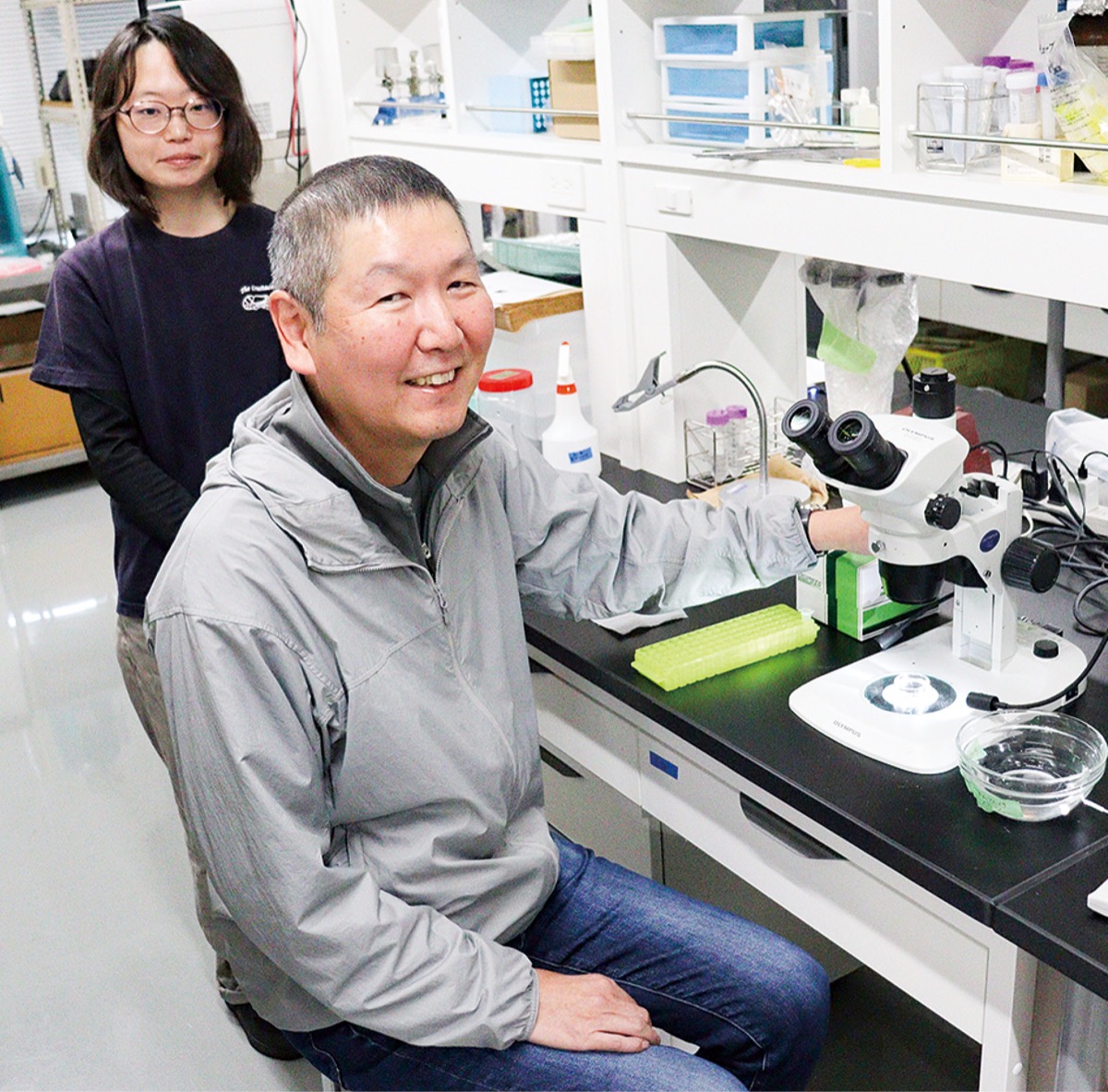

神奈川大学大平教授

エビ養殖に技術革新を

大学発ベンチャー設立

神奈川大学発のベンチャー認定第4号として、株式会社琉球アクアファームが設立された。大学の研究で培った技術を活用し、エビ養殖事業を展開。品質や成長スピードを安定的に向上させつつ、動物福祉にも配慮したエビ養殖界の革新に期待が持たれる。

絶えず変化する現代社会の課題解決に、研究成果を活用するために発足された「神奈川大学発ベンチャー認定制度」。2023年9月に第1号企業が誕生し、今回で4社目となる。

性別をコントロール

アクアファームの取締役CTOを務めるのは、理学部の大平剛教授。大平教授は、分子内分泌学や動物生理学を専門とし、横浜キャンパス=六角橋=で長年エビやカニの性転換ホルモンに関する研究に取り組んでいる。甲殻類は、後天的にホルモンの影響で性別が変わるが、大平教授の研究グループでは世界で初めて人工的に性転換クルマエビの作出に成功。今回はその技術をエビ養殖に活用する。

ポイントとなるのは3つ。まずは雌雄の産み分けの技術。エビ類の養殖生産量は年々増加しているが、クルマエビは雌の方が雄よりも成長が早く大型化する特徴がある。そのため意図的に雌を養殖できれば、より短い育成期間で大きなエビを多く生産することが可能になる。また期間が短縮されることで、生産にかかる金銭やエネルギーのコスト削減にもつながる。

動物福祉やエコにも

一方、従来のホルモン操作では、エビの眼の切断が必要とされていた。しかし、近年では動物福祉の観点から問題視され欧州などでは禁止されているという。今回の同社の技術では、切断を伴わずに性別をコントロールすることが可能に。エビを傷つけることがなく、死亡率も下がりより安定した供給が可能になる。

環境面でのメリットも。今回同社が拠点を置くのは、国内のエビ養殖の多くを占める沖縄県。エビの養殖には、地元でのサトウキビ生産で発生する搾りかす(バガス)を活用する。これにより水を適度に濁らせストレス緩和や共食いのリスクを低下。絞りかすはエビの餌にもなるため、配合飼料の削減にもつながる。また沖縄では、養殖は盛んなものの消費はほとんどないといわれており、サトウキビの活用を契機に地産地消の流れの創出も目指す。

大学院時代から甲殻類の研究を続けている大平教授。現在は、北海道を舞台にしたカニ養殖についての研究・調査にも取り組んでいる。「雌雄の産み分け技術は、消費者・生産者どちらにとっても、大きなメリットや可能性がある。新たな養殖のスタンダードとして国内外に発信していきたい」と養殖界に新たな風を吹き込んでいく。

ピックアップ

意見広告・議会報告

神奈川区 トップニュースの新着記事

コラム

求人特集

外部リンク

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!