さがみはら中央区 トップニュース社会

公開日:2025.06.12

認知症サポーター

目標到達まで1万人

昨年度末までに6万5千人受講

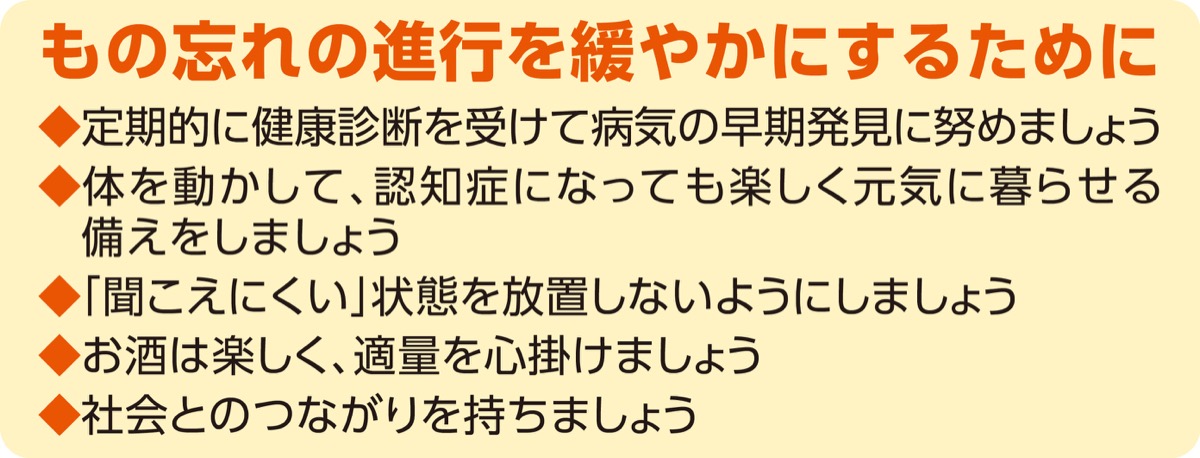

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人や家族に対してできる範囲で手助けする「認知症サポーター」の相模原市における養成者数が、昨年度末時点で6万5千人を超えた。「第9期相模原市高齢者保健福祉計画」(2024年度〜26年度)の中では、計画最終年度までに7万5千人のサポーター養成をめざしている。

厚生労働省が認知症サポーターを全国で養成する制度をスタートしたのは05年。相模原市内でも地域住民、金融機関やスーパーマーケットの従業員、小・中・高等学校の児童・生徒など、さまざまな人が受講してきた。コロナ禍で市内でも講座の開催機会が激減し、登録者数が伸び悩んだ時期もあったが、現在はコロナ禍以前の水準まで戻っている。

「できる範囲」の支援

昨年度は177回の講座が開かれ、4049人が受講。登録サポーターの累計は6万5747人となった。サポーターとして登録し、認知症のある人の話し相手になったり、外出に付き添うなど、「できる範囲」でのサポートに取り組んでいる人も多い。

活躍の場 拡大

各地で認知症カフェや当事者の集会といった取り組みが広がりを見せているが、サポーターが常時活動できる場が少ないことが課題の一つとして指摘されてきた。

市は昨夏、サポーターが活躍できる場を増やすため、国が進める「認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業(チームオレンジ)」の柱として、「相模原市チームオレンジサポートセンター」を淵野辺4丁目に開設。認知症サポーターによる多様な支えと当事者や家族のニーズをマッチングしている。

「多様性のひとつ」

市在宅医療・介護連携支援センターの藤村志保所長は「認知症も多様性のひとつ」と話す。「認知症がある人もない人も今までと変わりなく暮らしていける社会であることが大切。そのためには認知症そのものを理解してくれる人が1人でも増えることが重要」とし、養成講座の受講を呼びかける。当面は目標としている7万5千人をめざす。

認知症サポーター養成講座は主に市やさがみはら認知症サポーターネットワークが主催する定期講座と学校や企業、自治会、各種組合などから依頼(10人以上であれば可能)があった場合に行う講座の2種類。1時間30分ほどの講義を受講すると、サポーターとして登録される。問い合わせは相模原市キャラバン・メイト連絡会事務局【電話】042・707・1603。

新しい認知症観

昨年から「新しい認知症観」という言葉を見聞きする機会が増えた。認知症のある人も、一人ひとりの能力や個性、希望が尊重され、住み慣れた地域で仲間とつながりながら、自分らしく暮らし続けることができるという考え方だ。「認知症になると何も分からない、できなくなる」といった周囲の人などの誤解により、当事者の意思が十分に尊重されず、地域で孤立しがちな現状の改善につなげる狙いがある。「認知症そのものを理解し」「できる範囲で支援」することが、「新しい認知症観」の成熟に繋がるのだろう。

ピックアップ

意見広告・議会報告

さがみはら中央区 トップニュースの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!