八王子 トップニュース教育

公開日:2021.12.09

初プロコン「認める場」創出

小学生募る 高専が支援

小学生を対象としたプログラミングコンテストの本戦が11月14日、椚田町の東京工業高等専門学校で行われた。コンテストは市内の小学校などから参加者を募り今回初めて開催された。春にスタートしたこの事業を見守った関係者は「プログラミングが好きな子を認めてあげる場ができて良かった」と喜んだ。

30人(組)参加

初開催の「U―16プログラミングコンテスト八王子大会」は、奉仕団体東京八王子ロータリークラブがスポンサーとなり、プロコン開催で30年以上の実績がある同校の教員らと実行委員会を組織し運営された。小学生部門のU―13と中学生部門のU―16を設けたが運営の都合上、今回はU―13のみとしU―16については来年度に実施するとしている。

プログラミング教育は昨年度から小学校の必修科目となっている。今回のプロコンではスクラッチ(プログラミング言語)やマイクロビット(マイコン)といったプログラミング教育で広く普及しているツールを条件とした。7月に市内市立小学校、義務教育学校(前期課程)に募集をかけ合計30人(組)の応募があった。11月にあった本戦では予選を通過した22人(組)が同校に集まりそれぞれ発表。審査員が評価した。

コミュ力あがる

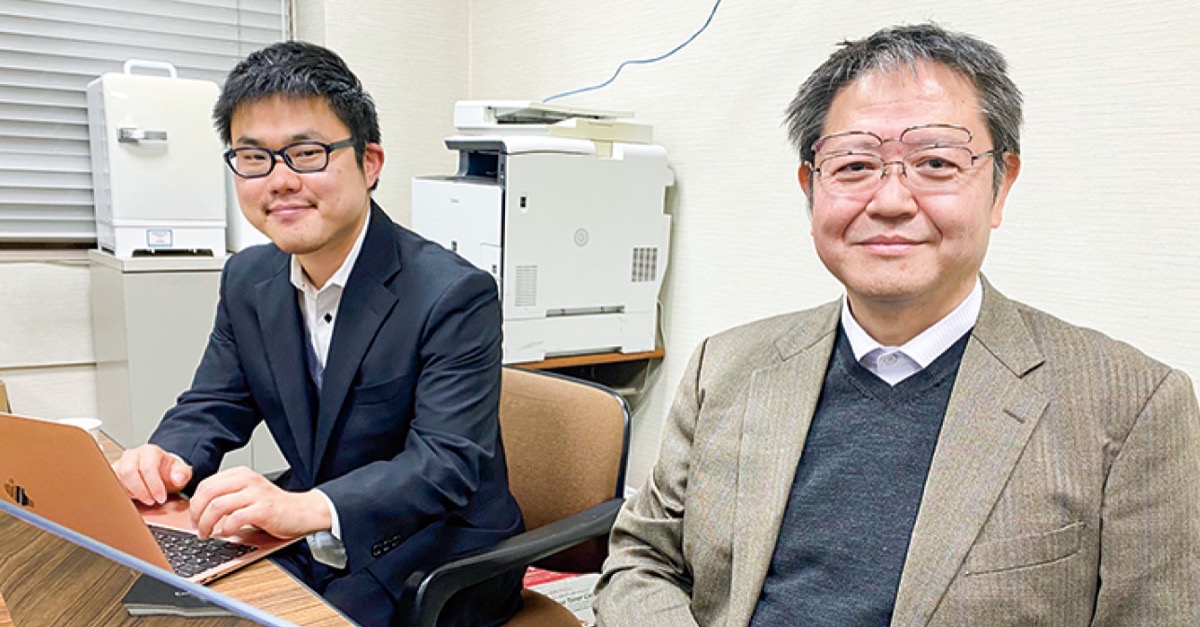

「ツールは使いこなせているようで、『何を作るか?』で差が出ました。上位になった子はそのアイデアが良く、しっかり動くところまで落とし込めていました」。審査員副委員長を務めた同校情報工学科教授の小嶋徹也さんはそう振り返った。

春の準備段階からこの大会を見守ってきた、小嶋さんと同じく情報工学科教授の松林勝志さんはプログラミング教育について「優れたプログラマーを育てるものではなく論理的思考能力を養うもの」と説明する。その論理的思考については「議論をしていく中で、相手に説明する際とても大切になる。身につければコミュニケーション能力が上がる」と話した。またコンテストについては「プログラミングはみんな興味があると思う。アイデアを形にする実力もある。今回そのような子を認めてあげる場を作ることができて良かった」と話した。

今後は継続的な開催を計画しており、いずれは市の公式事業となりそれが周辺自治体へ広がることも期待している。

コンテストの表彰者は公式HPで確認できる。

ピックアップ

意見広告・議会報告

八王子 トップニュースの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!