大和 社会

公開日:2019.09.13

「大和」はもうすぐ誕生日

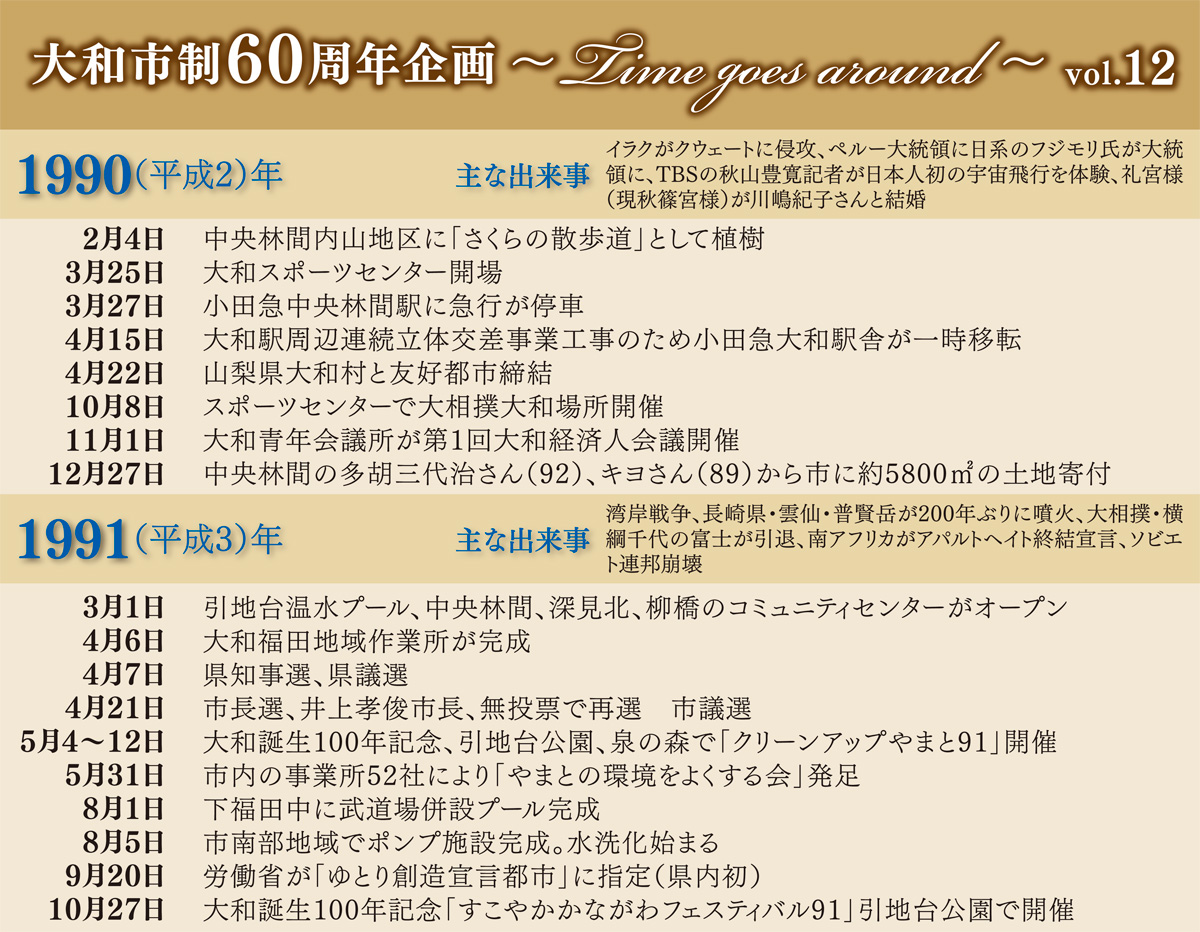

1891(明治24)年9月28日。当時の内海忠勝県知事の発案により、村名に「大和」の名がついた。市制施行のさらに68年前のことだ。

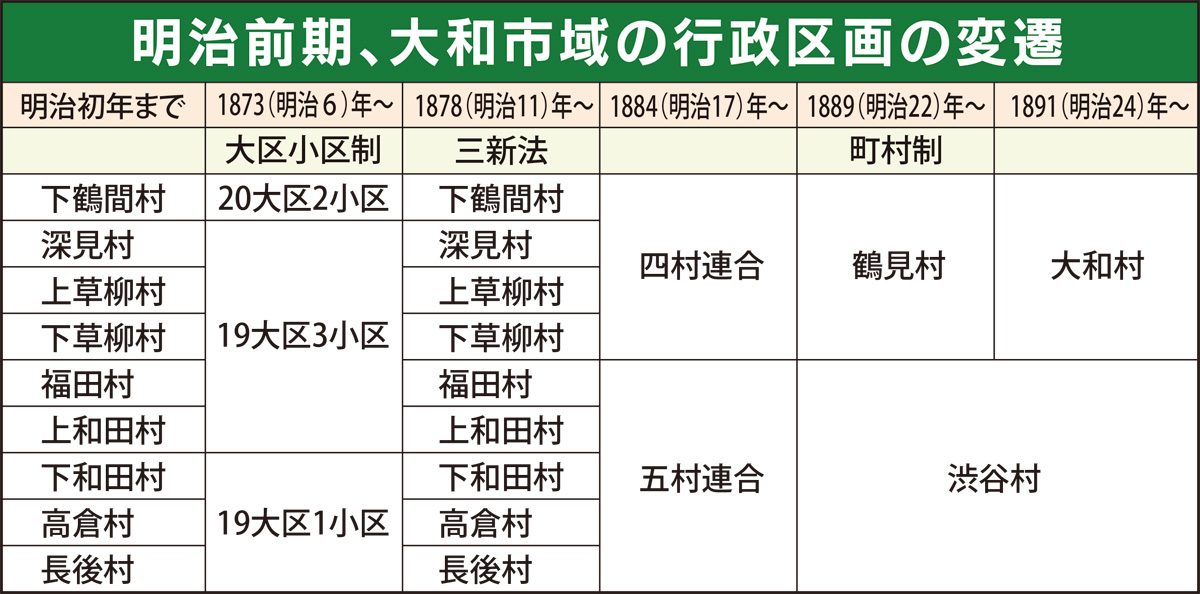

町村制が施行された1889(明治22)年、下鶴間、深見、上・下草柳の4つの村が合併、下鶴間と深見から一字を取り「鶴見村」が誕生した。しかし合併直後から、深見、上・下草柳の3部落が、役場の位置や村費の負担等の問題から分村しようとしていた。県は「県治問題中最重要ノ事件」として調停に入る。4部落の地名に無関係な村名をとの要望を受け、「村内ノ和熟ト民福」を願い、「大きな和」=「大和(やまと)」と命名された。

大和村は1943(昭和18)年に「大和町」に、59(昭和34)年に「大和市」となる。

1991(平成3)年、「大和誕生100年」を祝い、完成したのが泉の森の「緑の架け橋」だ。

〈参照文献〉大和市史、大和市史研究、大和ものがたり

ピックアップ

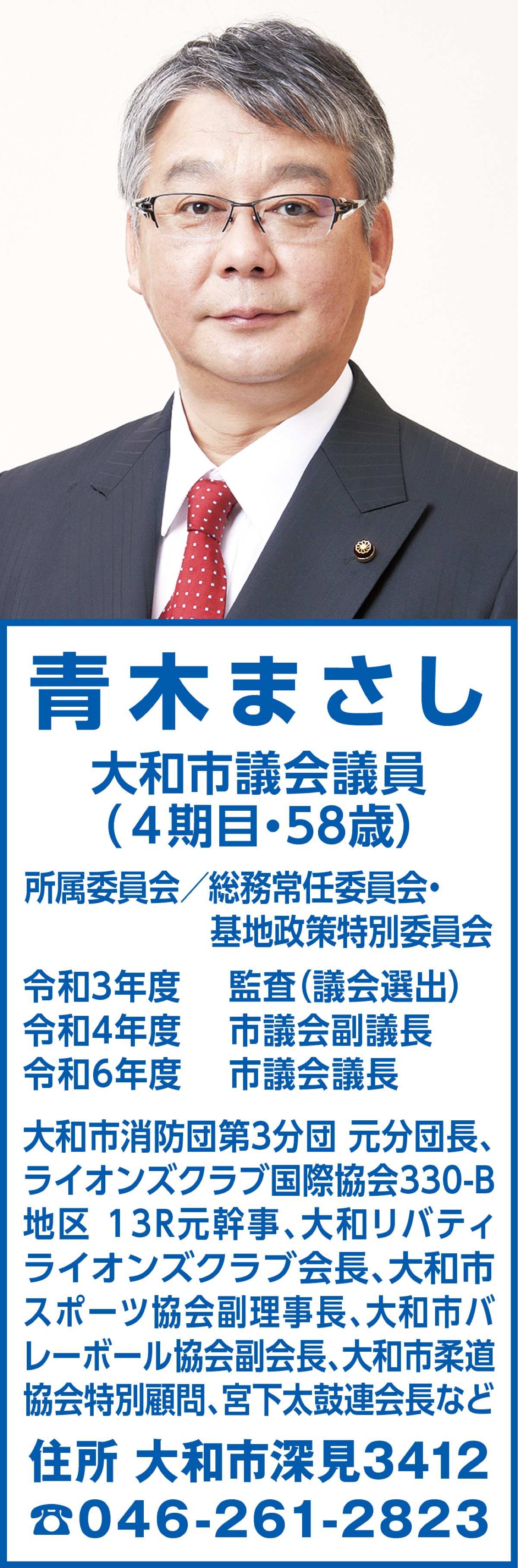

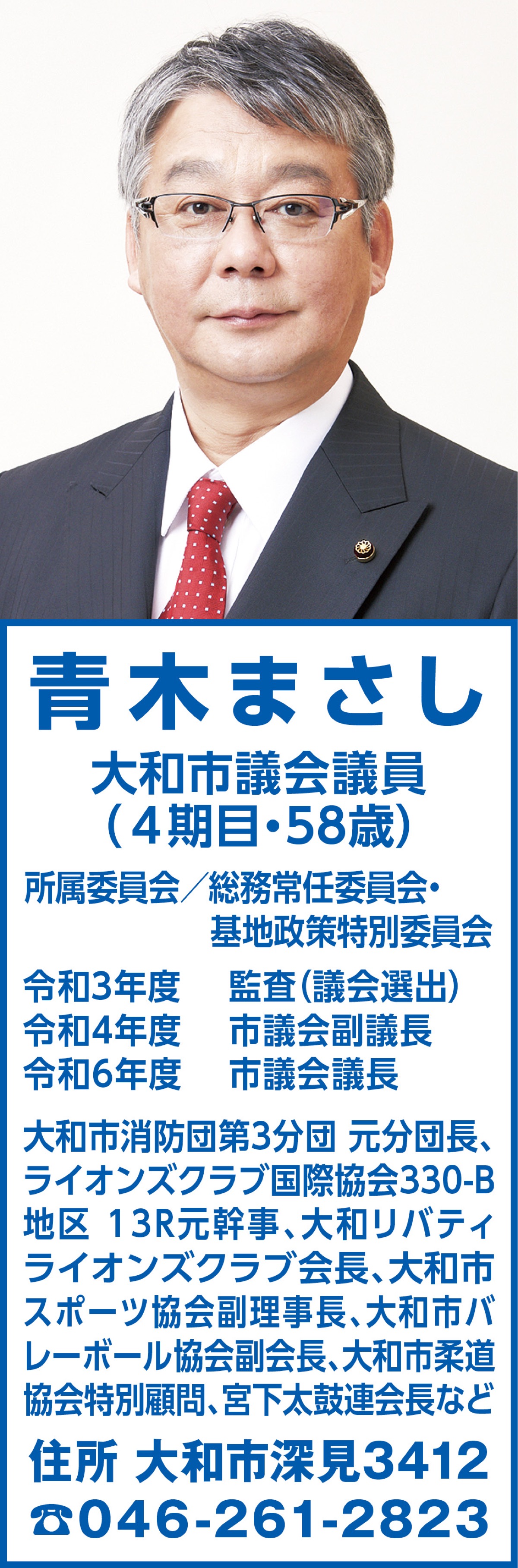

意見広告・議会報告

大和 ローカルニュースの新着記事

コラム

求人特集

外部リンク

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!