鎌倉 社会

公開日:2015.06.26

戦後70年企画 第4回

「あの戦争」を問い続ける

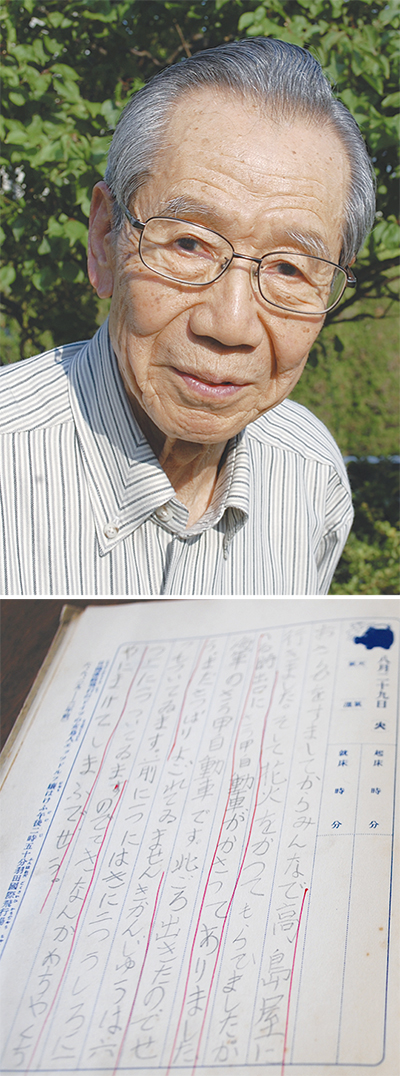

稲村ガ崎在住 工藤慎太郎さん

第二次世界大戦の終結から今年で70年。「あの戦争とはなんだったのか」と問い続けてきたのが、市内稲村ガ崎在住の工藤慎太郎さん(90)だ。工藤さんは20歳の時に学徒出陣で中国へと渡り、終戦後も過酷な運命に翻弄されることになった。今回「一つの側面だけでは語れない歴史を知ってもらうきっかけとなれば」と取材を引き受けてくれた。

工藤さんは1924年に山形県で生まれ、4歳の頃に東京へ移った。43年10月、明治神宮外苑の国立競技場で開催された「学徒出陣式」の際にはスタンドから先輩たちを見送った。

工藤さんの元に赤紙が届いたのはその翌年。「11月の雪の降る日。早朝に中国へ向けて出発しました」。行き先は山西省の奥地。重機関銃隊に配属された。

「地理的な要因もあって、大きな戦闘はなかった。南方へ行った人たちに比べれば私の戦争体験は大したことない」。インタビュー中、何度もつぶやく工藤さん。

しかし、日々を生き抜くことが「闘い」だった。

行軍は過酷で、前を歩く馬の尻尾をつかみ寝ながら歩いた。また慢性的な食糧不足や井戸からくみ上げた「灰色の水」が原因で多くの戦病死者が出たという。「いくら煮沸してもダメだった」と工藤さん自身も疫病に倒れた。病室で隣に横たわっていた兵士をふと見ると、頭に蛆がうごめいている。その兵士は翌日亡くなった。

国民党軍の支配下に

工藤さんは病気から回復すると、無線通信隊に転属。「最新の情報に常に触れていたから、戦況の悪化をひしひしと感じていた」と振り返る。そして迎えた8月15日。行軍中に終戦の詔勅を聞いたが、すぐに帰国できたわけではなかった。

所属していた部隊は、蒋介石率いる国民党軍の支配下に入り、毛沢東の共産党軍と戦う私兵となった。「この戦闘で亡くなった人もいた。せっかく戦争が終わったのに、どんな気持ちだったか想像するだけで胸が痛む」と、帰国を果たせなかった仲間に思いをはせる。

また国民党軍からは「日本に帰っても仕事はないだろう。特別に2階級特進で迎え入れる」と再三の申し出があったという。「貧しい農家の次男、三男がたくさんいて、これに応えた人もいた。歴史の影にはこういった人がいたことを知ってほしい」。

半年間、国民党軍と行動をともにした後、アメリカの船で天津から佐世保に着いた時には終戦から8カ月が経っていた。「体重は40キロほどで体力は限界。道中は記憶がない」。ただ、甲板から眺めた佐世保の緑の美しさと、出迎えの人でごった返す横浜駅のプラットホームで、ネッカチーフをした若い女性がすがるような声でどこから帰ってきたのか聞いてきた時の事を鮮明に憶えているという。「日本に帰ってきた安堵感と目の当たりにした戦争の深い傷跡が、この2つの情景に結びついているのでしょう」と語る。

東京に着くと一面の焼野原にショックを受けた。「幸い実家は空襲を免れ無事だった。『戦争が終わってほっとした。今晩から電気をつけて眠れると思った』という母の言葉は一般市民の気持ちそのものだったのでは」と振り返る。

「東京裁判」を傍聴

工藤さんは復員後の47年、大学在学中に新聞記者だった叔父から入場券を譲り受け、極東国際軍事裁判(東京裁判)を傍聴する機会に恵まれた。

「市ヶ谷の旧陸軍士官学校の法廷内には銃を持ったMP(=憲兵隊)が立ち並んでいた。この裁判は、あくまで勝者が敗者を裁く『軍事裁判』なのだという雰囲気にただただ圧倒された」と振り返る。それ以来、様々な文献や資料を調べては「あの戦争とはなんだったのか、平和とはなにか」について考え続けてきた。

工藤さんは今回の取材に当たって探したという小学3年生の7月から8月にかけて書かれた日記を見せてくれた。8月29日のページには「(日本橋の)高島屋に行きました――帰る時出口に装甲自動車が飾ってありました――機関銃は6つもついています――敵なんかめちゃくちゃに負けてしまうでしょう」の記述。

「子どもの目から見た当時の様子が伝わってくるでしょう。みんな軍国少年だったんです。あの戦争は軍部の一部が暴走して起こったとされているが、歴史はそんなに単純ではない。視野を広く持ち、あの戦争はなんだったのかを自分なりに振り返って欲しい」と若い世代へ呼びかけた。

戦後70年 語り継ぐ戦争の記憶

-

タウンニュースの各発行エリアで企画・編集した関連記事まとめ

ピックアップ

意見広告・議会報告

鎌倉 ローカルニュースの新着記事

コラム

求人特集

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!