都筑区 トップニュース社会

公開日:2023.11.16

都筑区

焼損面積、過去最大に迫る

火災1件あたりの被害拡大

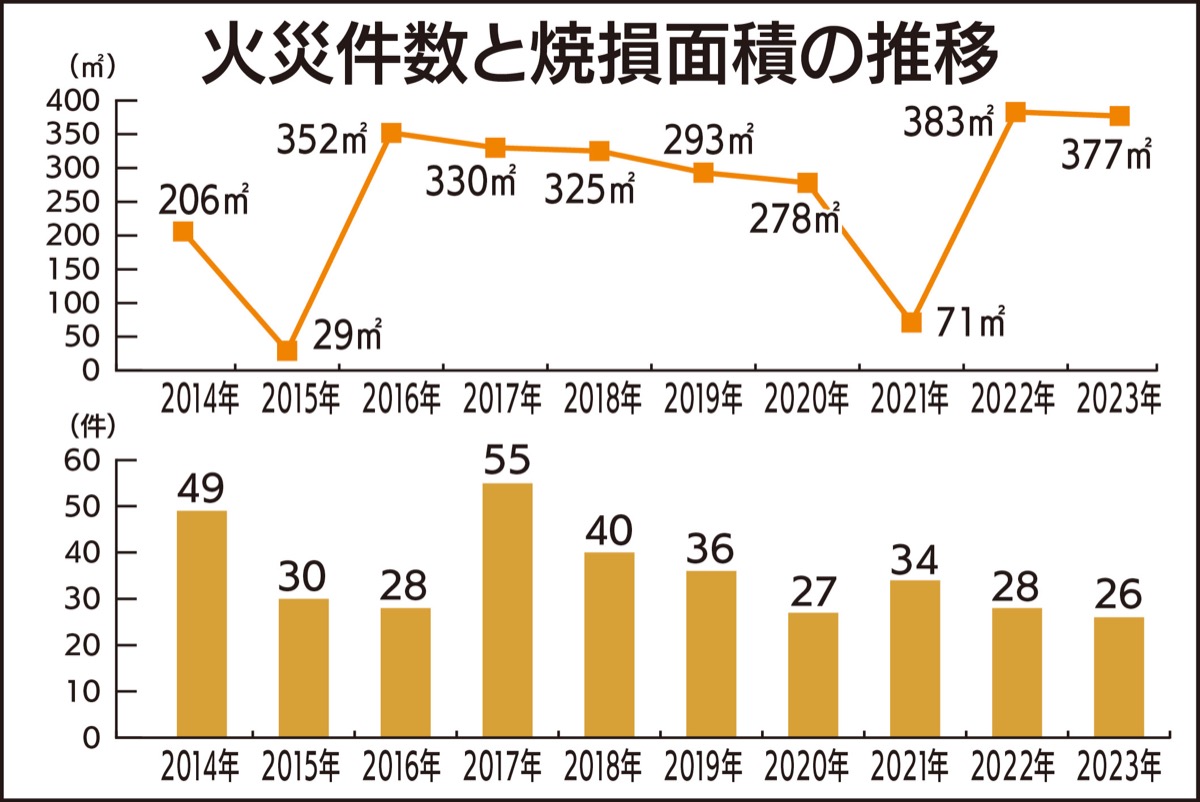

都筑消防署(深澤義一署長)によると、今年、同署管内で発生した火災の「焼損面積」は377平方メートル(10月31日時点)と、過去10年で最高だった昨年(383平方メートル)に迫っている。火災件数は26件で、昨年1年間の28件に対してほぼ横ばいで推移している。

焼損面積は火災被害の大きさを示すもので、都筑区では昨年から数値が増大している。同署の担当者は、焼損面積が大きくなっている原因の一つとして、燃えやすいものが火元の近くにあることを挙げる。特に、火を使う暖房器具の使用が増える冬場はより一層の注意が必要とされる。「負傷者や死者を出さないためにも、被害を小さくすることも重要」と担当者は話す。

今年、管内で発生した火災の原因は調査中のものが多いが、全市的に増えているのが、たばこや電化製品に起因する火災だ。そのため同署は「調理中に目を離したり、火を完全に消し切らないのは危険なのでやめてください」と注意喚起を行っている。また、署員が高齢者世帯(65歳以上)の住宅を訪ね、住宅防火のアドバイスを行う「防災訪問」を昨年から再開。「気になることはご相談を」と呼びかけている。

設置義務化12年

延焼や被害縮小のため有効とされる住宅用火災警報器は、2011年に設置が義務付けられた。だが、区内の火災報知器設置率は未だに約8割。義務化から12年が経ち、電池切れなどで正常に作動しない火災報知器も増加している。

池辺町で消防機器等を取り扱う(株)清水商工の清水勉代表は「火災報知器の電池は期間が10年前後のものが多い。ちゃんと作動しているか半年に1回は確認が必要」と話す。近年、同店でも火災報知器に関する問い合わせが増えているという。「火災が起きてはじめて効果が分かるものだが、命に関わる大事な機器。必ず設置を」と話した。

ピックアップ

意見広告・議会報告

都筑区 トップニュースの新着記事

コラム

求人特集

外部リンク

- LINE・メール版 タウンニュース読者限定

毎月計30名様に

Amazonギフトカード

プレゼント! -

あなたの街の話題のニュースや

お得な情報などを、LINEやメールで

無料でお届けします。

通知で見逃しも防げて便利です!