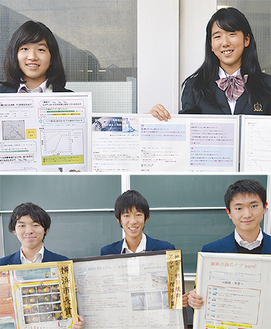

中高生が物理や化学、生物などの分野の研究成果を発表する日本学生科学賞の神奈川県作品展で、すすき野中学校の生徒2人と山内中学校の生徒3人が特別賞に輝いた。5人の研究レポートは全国予備審査を受けており、最終審査には中高それぞれ15作品が進出する。

59回目の県審査では、特別賞10作品のうち、青葉区の学校の生徒が半数を占めた。両校とも夏休みの課題として生徒が取り組み、5人は横浜市の審査を経て県審査を通過。すすき野中では初の受賞となった。

すすき野中3年の奥山楓(かえで)さんは「砂糖好きだと思われているアリは実は肉好き」というテーマで、砂糖やウインナーなどを巣の近くに置き、1時間ごとにアリを数える実験を行った。「家で目についたものを用いて実験した。県審査は特に力を入れたので、選ばれて嬉しかった」と振り返る。

同校2年の佐野なつきさんは授業で見た映画から着想し、温暖化による海流の動きの変化を調べた。温暖化はいずれ、氷河期をもたらすという学説を水槽でシミュレーションし、実証。水槽用ヒーターや氷で水槽を北半球に見立て、実験した。「来年は気流の変化も調べたい」と抱負を語った。

山内中は今回で3年連続となる学校賞も受賞。宮崎椋成(りょうせい)君と田村俊樹(としき)君は、昨年も全国審査に進出している。初の県審査通過となった三浦和希君を含め、3人は3年生。これまで継続してきた独自テーマを掘り下げ、結果に結び付けた。

昨年お茶の泡立ちによる風味の違いを調べた宮崎君は、生クリームや卵などの食品に幅を広げて実験。「液体により泡立ちで風味に違いが出た。いつか泡立ちによる風味の違いを生かした食品も生み出せると思う」

クモの巣の張り方に着目した田村君は3年間、実験を重ねてきた。クモは風が来る方向へ巣を張ることに昨年気付き、今回は風の方向が変わるとクモはその都度、巣をつくり直すことが分かった。「エサが取りやすい向きに作られるクモの巣は、環境の指標にもなると思う」。これまでの集大成としてまとめた。

「東日本大震災の津波による堤防決壊をニュースで見て、何に問題があったのか考えたかった」という三浦君は、堤防の形状と消波ブロックの並び方による波の影響を模型で実験。より波を抑える期待ができる堤防を提案した。「30年以内に大きな地震が起こる可能性は70%以上あると聞いた。少しでも被害を抑えたいという思いで考えてきた」

県の審査委員長を務めた、あざみ野中学校の鬼丸(きまる)勉校長は「両校とも、条件を変えて複数のデータを抽出することで上手に研究を進めていた」と評価する。全国予備審査の結果は12月に発表される予定だ。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

<PR>

青葉区版のトップニュース最新6件

|

|

|

|

|

|

|

|

|